La larga historia de los manipuladores de huesos

La existencia de marcas de aserrado sobre parte de un plano de fractura indica que la marca tuvo que ser hecha tras la fracturación y cuando el hueso estaba libre de tejidos blandos. / CENIEH Ruth Blasco (izquierda), especialista en tafonomía del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) ha participado en un trabajo interdisciplinar, publicado en la revista Scientific Reports, sobre la manipulación del hueso para fines no nutricionales en el yacimiento israelí de la cueva de Quesem, en cronologías previas a Homo sapiens y más allá de los 300.000 años de antigüedad.

Ruth Blasco (izquierda), especialista en tafonomía del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) ha participado en un trabajo interdisciplinar, publicado en la revista Scientific Reports, sobre la manipulación del hueso para fines no nutricionales en el yacimiento israelí de la cueva de Quesem, en cronologías previas a Homo sapiens y más allá de los 300.000 años de antigüedad.

Los hallazgos evidencian la capacidad de los homínidos previos a Homo sapiens para manipular diferentes tipos de materias.

La búsqueda del inicio de esta manipulación es un tema abierto y controvertido que genera mucha discusión. Como explica Blasco, "aunque existen indicios del uso intencional del hueso más allá de su componente nutricional en momentos antiguos, por ejemplo la existencia de bifaces de hueso en algunos yacimientos achelenses, siempre se le ha otorgado a 'Homo sapiens' un papel principal en su manipulación, debido a que su uso se convierte entonces en generalizado, e incluye otras técnicas adicionales, como el pulido".“Ahora los hallazgos en la cueva de Qesem se suman a las evidencias previas de retocadores de hueso en el yacimiento y confirman la capacidad de los homínidos previos a Homo sapiens para manipular diferentes tipos de materias", añade la experta.

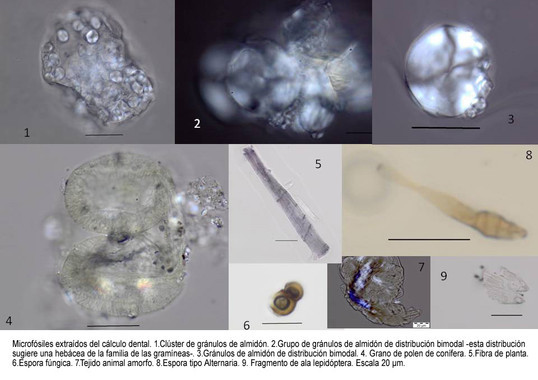

Los resultados, obtenidos mediante análisis con espectrometría infraroja (Micro-FTIR) y microscopía electrónica (SEM-EDS), apuntan a evidencias de desgaste y residuos de hueso (hidroxiapatita) sobre dos raederas de sílex, y un aserrado situado de forma parcial sobre el plano de fractura de una tibia distal de gamo, el cual no parece estar relacionado con los procesos de carnicería.

“La existencia de una marca de aserrado sobre parte de un plano de fractura nos indica que la marca tuvo que ser hecha tras la fracturación y cuando el hueso estaba libre de tejidos blandos”, afirma Blasco. Tras la fractura, apenas hay carne que cubra el hueso y por tanto, no serían necesarios más cortes; lo que se ha interpretado, junto a los signos de desgaste y residuos óseos en las herramientas líticas, como evidencia de la existencia ocasional de actividades con hueso que van más allá de lo nutricional.

Marcas de aserrado revelan la existencia ocasional de actividades con hueso que van más allá de lo nutricional hace 300.000 años.

InterdisciplinariedadEste artículo no solo representa una contribución significativa a este debate, sino sobre todo un paso más en la interdisciplinaridad de los estudios. En este caso, especialistas en traceología y estudios de residuos de la Universidad de la “Sapienza” de Roma y del Departamento de Arqueología de la Universidad de Tel-Aviv (Israel), liderados por Andrea Zupancich, combinan sus datos con los extraídos de la tafonomía, de la mano de Ruth Blasco y otros miembros de la Universidad Rovira i Virgili y del IPHES de Tarragona y del McDonald Institute for Archaeological Research, de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido.

Desde el año 2012, Ruth Blasco participa en el Qesem Cave project en colaboración con el Departamento de Arqueología de la Universidad de Tel-Aviv para explorar los modos de vida de los homínidos que ocuparon Qesem. Los análisis tafonómicos de los materiales faunísticos han proporcionado varias publicaciones científicas lideradas por Blasco al frente de un equipo internacional en revistas como Quaternary Science Reviews, Journal of Anthropological Archaeology, PLoS ONE o Quaternary International.

Fuente: SINC | 15 de diciembre de 2016