'Homo erectus', el descubrimiento que revoluciona la historia de Atapuerca

Cara parcial de un homínido hallada en el yacimiento de la Sima del Elefante (sierra de Atapuerca) la pasada campaña María Dolors Guillén / IPHES. Equipo de Investigación de Atapuerca Fundación Atapuerca.La vida es un compendio de casualidades... o de caprichos del destino. Que cada uno escoja lo que quiera: creer en la estrella, la ventura, de un dios cualquiera o dejarlo todo en manos del azar. Pero, de una u otra forma, lo que son irrefutables son los hechos. Que los británicos se empeñaron en que su tren pasara por mitad de la sierra de Atapuerca –sus motivos tendrían–, es así. «Partieron el queso Gruyère por la mitad», apunta el paleontólogo Jordi Agustí. Los intereses de Richard Preece Williams para que el ferrocarril atravesara la masa caliza primaron por encima de todo y así se hizo. Y, por otro lado, que aquel antojo supuso el hallazgo arqueológico más importante de nuestra historia, también es innegable.

Foto: Unidad de tren de-la-Sierra-Company que circuló por la vía estrecha del tren que pasaba por Atapuerca.

De inicio, los restos fosilíferos que salieron a la luz pasaron desapercibidos, inútiles para los intereses de finales del siglo XIX. El objetivo, entonces, era facilitar el transporte de mineral hasta las siderurgias vascas, pero más de cien años después de aquello no se puede hablar de Atapuerca más que como un «templo» del pasado, una cápsula del tiempo en la que profundizar para conocernos más a fondo, la excavación más grande del mundo del Pleistoceno. También nos sirve para saber más de los animales que corrían por la meseta y alrededores hace miles y millones de años. Tierra de bisontes antaño, y de tigres, y de rinocerontes, y de algún micromamífero que hoy habita muchísimos kilómetros al norte, en lugares árticos.

«Hace 14.000 años la temperatura de aquí era diez grados inferior a la de ahora», comienza a explicar Eudald Carbonell en el momento en el que una cortina de nieve cae sobre el yacimiento. El geólogo y arqueólogo ni se inmuta; y es que «ya no nieva como antes», añora. Aunque sus trabajos sobre el terreno suelen concentrarse de junio a julio –con lo logrado en esas pocas semanas se consigue material para «entretenerse» durante todo el año–, está más que mimetizado con el lugar y sus adversidades. Para ello es miembro de esa Santísima Trinidad que dirige Atapuerca, junto a José María Bermúdez de Castro y Juan Luis Arsuaga.

Foto: Eudald Carbonell, codirector de Atapuerca (zquierda), Rosa Huguet, coordinadora del yacimiento de la Sima del Elefante (2i) Juan Luis Arsuaga, codirector de los yacimientos (3i), el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja (2d), y Jose María Bermúz de Casto, codirector de Atapuerca (derecha), muestran el nuevo fósil hallado de hace un 1,4 millones de años.

Carbonell es un señor con aires novelescos y con un sombrero listo para cada ocasión. Si por Burgos (ciudad) atiende con un fieltro elegante, estilo Traveller, en su hábitat natural, entre huesos y piedras, se corona con la guinda del buen arqueólogo. Un gorro de paseo y otro de faena. Y es así, equipado e impávido ante el frío, el viento y la nieve del norte de Castilla, cuando sonríe y dice: «No hay dudas, es un “Homo erectus”». Se refiere a la última gran noticia desenterrada en Atapuerca, la pieza del puzle que faltaba y que se había escapado hasta ahora: Homo antecessor (850.000 años), preneandertal (500.000), Homo neanderthalensis (50.000), Homo sapiens y... ¡Homo erectus (1,3 millones de años)!

«Las cinco especies de homínidos que han vivido en Europa», señala, concentradas en un punto muy concreto, en una especie de cruz ficticia en la que el verano se convierte en invierno y en la que el clima atlántico da paso al mediterráneo. «Una zona de paso», define, que ni el Camino de Santiago se ha querido perder. Si Carbonell suelta la bomba (a falta del «ok» final), sobre el terreno, su equipo es algo más cauto y sonríe al ser preguntado: «Bueno... Eso parece, pero hay que esperar a que se termine todo el estudio. Estamos en ello y hay que ir paso a paso hasta que toda la comunidad científica lo dé por bueno». Mientras, en la urbe, frente al río Arlanzón, en el Museo de la Evolución Humana, también dan pistas sobre «el erectus»: «Cuatro especies... Casi cinco», celebran en un paseo entre la «Pelvis Elvis» y el cráneo de «Miguelón».

El cráneo de "Miguelón", expuesto en el Museo de la Evolución Humana (Burgos) Ical Agencia ICAL

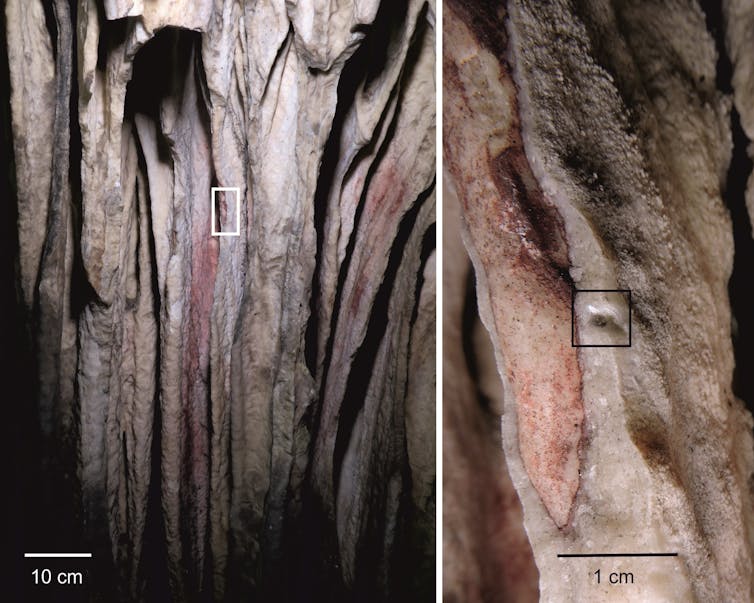

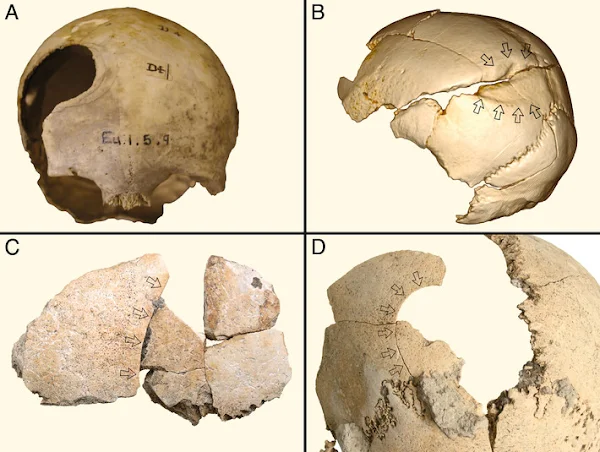

El ojo de Carbonell, con miles de restos vistos y desenterrados en su retina, no necesita de demasiados análisis para saber lo que tiene delante: «Solo con verlo ya se sabe lo que es. Es un “Homo erectus”, seguro». La pista fundamental llegó el pasado 30 de junio, obra del trabajo de Edgar Téllez: la cara parcial de un ser humano de hace 1,3 millones de años (aprox.) hallada en la Sima del Elefante. Un pómulo y la mandíbula superior de un homínido que ya se antojaban «trascendentales» para abrir, de nuevo, las puertas de la evolución humana y así descifrar el enigma de la aparición de una cara moderna, confesaba, en verano, el propio Carbonell durante la presentación de los resultados de la última campaña.

Meses más tarde, el arqueólogo habla, sin titubear, sobre el origen de unos restos que vuelven a reescribir la Historia, «una constante en este trabajo», dice.

−¿Cuántas veces le han cambiado los planes?

−La complejidad no se puede controlar. Lo redundante es aburrido. Aquí lo que hay que hacer es dar pasos cortos, pero seguros. Todo lo que sea correcto no se moverá jamás. Si construyes la casa con unos cimientos que están mal, todo se terminará cayendo. Por eso este yacimiento es tan importante, porque desde hace décadas se están haciendo las cosas muy bien. Aquí no se compite, se colabora. Solo el incompetente compite y no le queremos; el competente, colabora. Al final, interpretar lo que encontramos aquí es solo el último paso que damos, y ahí es donde proyectamos nuestra visión del mundo.

2.000 obreros abrieron la trinchera de los yacimientos de Atapuerca.

Contesta el investigador a las preguntas con toda la pasión del mundo. En cada palabra demuestra mucho más que su amplísimo conocimiento de la tierra que tiene bajo sus pies, se palpa su convencimiento de la causa: «Si no conoces el pasado no podrás mejorar el futuro. ¿Podemos intervenir el cambio climático? Si hemos sido nosotros los que lo hemos provocado, entonces, podremos revertirlo en el mismo tiempo (...) El conocimiento no sirve para nada si no se transforma en pensamiento». Es toda esa filosofía la que le ha llevado a colaborar en la biblioteca que Salvat acaba de lanzar sobre la Evolución humana y que coordina Agustí. Colección que abre, junto a Marta Navazo, con un volumen titulado Atapuerca en el que ya se prepara el camino al nuevo/viejo habitante del lugar: «“Homo sp.”, probablemente “Homo erectus”», escriben.

«Una especie que tiene mucha duración en el tiempo, más de un millón de años. El primer descubrimiento de esta especie se realiza en Java en 1891, y el descubridor, Eugène Dubois, lo bautiza con el nombre de “Pithecanthropus erectus” −firman los dos autores−. Se reserva este nombre para los fósiles encontrados en Eurasia, dado que en África se les denomina “Homo ergaster”. Se caracteriza por tener la capacidad craneal en tono a los 950-1.100 centímetros cúbicos. Su bóveda craneal es baja, su cuerpo musculado, y puede medir hasta 1,80 metros. Sus herramientas son características del modo 2 o achelense en todos los lugares en los que se han encontrado registros; estos muestran su asociación a este modo de forma fundamental, un modo que emerge África y se socializa a partir de medio millón de años en Eurasia».

Restos originales de 'Homo erectus' descubiertos por Dubois en Java entre 1891 y 1892. Wikipedia.

Cuando se descubrió en Atapuerca el «Homo antecessor» no se daba por seguro en la comunidad científica que Europa estuviera poblada hace millón y medio de años, pero con el descubrimiento de ese rostro y sus estudios posteriores (todavía por inacabados y sin fecha de presentación) sí se puede afirmar que, por entonces, «Europa estaba petada», sentencia Carbonell sobre el Pleistoceno Inferior. Hace un par de décadas, a raíz de los descubrimientos en el nivel TD6 del yacimiento de Gran Dolina, se debatía sobre el modelo evolutivo más coherente para explicar el origen de cara moderna. Corría entonces la hipótesis de que en Europa prácticamente no había nadie y que era un continente despoblado, pero esa es ya una hipótesis descartada. Ahora, el yacimiento se sumerge en una nueva etapa «prodigiosa para conocer cómo se ha producido la evolución humana en los últimos 1,5 millones de años».

Fuente: larazon.es | 29 de enero de 2023