El ADN de aborígenes australianos revela cómo salieron de África los primeros humanos

Un autor del trabajo tomando una muestra de saliva a un aborigen en Cape York, Australia. NATURE.El análisis del genoma de la población aborigen australiana revela cómo se produjo la salida de los primeros humanos de África, según un estudio genético en el que ha participado el Centro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona.

El estudio, que publica hoy la revista Nature, ha secuenciado el genoma de 83 aborígenes australianos modernos y el de 25 habitantes de Papúa, los vecinos del norte de los australianos.

Las secuencias de ADN muestran que los aborígenes australianos y los papúes se separaron conjuntamente de los europeos y los asiáticos hace unos 58.000 años. Unos 8.000 años más tarde, coincidiendo con el momento en el que las primeras personas llegaron a Sahul, el nuevo continente guineano/australiano, el tamaño de la población disminuyó.

Los aborígenes australianos y los papúes divergieron hace aproximadamente 37.000 años, mucho antes de la separación física de Australia y Nueva Guinea, hace unos 10.000 años.

Estas personas, procedentes de Asia continental y que viajaron hacia Australia, son la población ancestral de la mayoría, pero no de todos los australianos de hoy en día. Posteriormente, la población australiana ancestral se diferenció en subgrupos hace 31.000 años con la formación del desierto central, que probablemente actuó como una barrera para las migraciones.

Alrededor del 90 % de los aborígenes australianos de hoy en día pertenecen a la familia lingüística pama-ñungana, que se originó hace sólo unos 6.000 años, pero de acuerdo con el estudio las personas que hablan hoy las lenguas pama-ñungana comenzaron a diferenciarse genéticamente en Australia hace 31.000 años.

El encaje de todo esto ha intrigado a los científicos durante décadas, hasta el trabajo publicado hoy que da respuesta a muchos interrogantes antropológicos. La investigación ha sido liderada por la Lundback Foundation, del Centro de GeoGenética de Copenhague, la Universidad de Cambridge y el Sanger Institute.

El investigador del CRG, Oscar Lao (izquierda), que dirige el grupo de Genómica de Poblaciones, es el primer coautor de este trabajo y ha contribuido al estudio analizando e interpretando la subestructura de poblaciones de los aborígenes australianos.

El investigador del CRG, Oscar Lao (izquierda), que dirige el grupo de Genómica de Poblaciones, es el primer coautor de este trabajo y ha contribuido al estudio analizando e interpretando la subestructura de poblaciones de los aborígenes australianos."El análisis de estos datos ha sido muy complejo porque la mayoría de los que hemos analizado tienen un componente europeo y del este asiático reciente muy importante", ha explicado Lao.

"En algunos casos, el 80 % del genoma de un individuo que se autodenomina como aborigen australiano es europeo, que interfiere con cualquier análisis que intente esclarecer que pasó antes de que llegasen los europeos", ha especificado el investigador.

"Reducir o eliminar del genoma este componente ha sido muy difícil y ha limitado el número de muestras que hemos podido utilizar", ha detallado Lao.

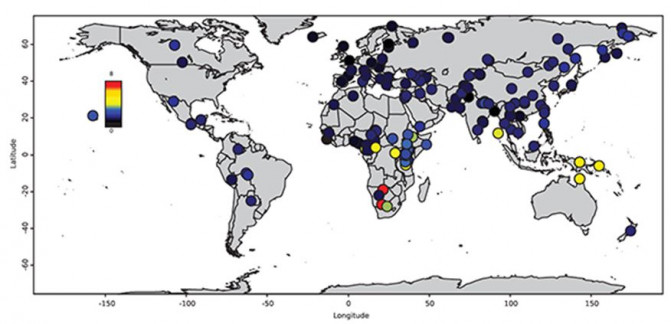

Representación gráfica de la interacción entre las líneas de humanos arcaicos y modernos, y que muestra las huellas de una temprana salida de África dentro del genoma de las poblaciones modernas Sahul.

Según el científico, los resultados apuntan a que la variación genética de los aborígenes australianos sigue unos patrones geográficos marcados, una característica que ya se había detectado en otras regiones del mundo, pero que debido a la peculiar historia australiana y de sus implicaciones para comprender el origen del hombre no estaba claro que también fuese así allí.

"En conjunto, esta subestructura genética de poblaciones presente en el continente australiano nos ha permitido predecir con una elevada precisión el origen geográfico de una muestra a partir de su variación genética", ha dicho Lao.

El debate sobre si los humanos modernos migraron del continente africano en una o varias olas sigue siendo intenso entre la comunidad científica.

Este estudio y otro liderado por el investigador de Harvard, David Reich, concluyen que los australianos son principalmente el resultado de una sola salida de África, aunque no excluyen escenarios más complejos en los que habrían existido olas más antiguas de humanos modernos que habrían tenido muy poco impacto en el paisaje genómico de Australia y Papúa.

Fuente: EL MUNDO.es | 21 de septiembre de 2016