El misterio de cómo las piedras azules de Stonehenge fueron transportadas 160 kilómetros desde Gales hasta Wiltshire ha desconcertado a los arqueólogos durante generaciones.

Algunos expertos dicen que los glaciares trasladaron y depositaron las enormes rocas en la última era glacial, mientras que otros sugieren que las piedras fueron arrastradas con rodillos o trineos utilizando mano de obra.

Sin embargo, una nueva investigación de los arqueólogos del University College de Londres (UCL) apunta a una explicación mucho más simple: que el ganado fue un medio empleado para mover grandes cargas hacia el 6.000 a.C.

En este estudio, publicado en Antiquity, los arqueólogos señalan que los huesos de las patas del ganado bovino utilizado en los Balcanes durante el periodo Neolítico muestran patrones característicos de desgaste, lo que indica que estaban siendo empleados para labores de tracción casi 2.000 años antes de lo que se pensaba, es decir, ello significa que los granjeros neolíticos ya estaban utilizando el ganado para mover grandes cargas antes de que Stonehenge se construyera hace 5.000 años.

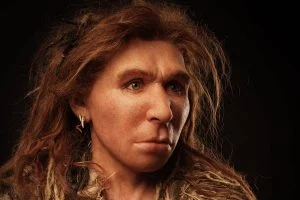

La autora principal del estudio, la Dra. Jane Gaastra (izquierda), del departamento de Arqueología del UCL, dijo: “Nuestra identificación de la tracción animal sistemática en torno al 6000 a.C., hace que sea aún más probable que hubiera animales disponibles para las tareas de labor durante la construcción de Stonehenge".

La autora principal del estudio, la Dra. Jane Gaastra (izquierda), del departamento de Arqueología del UCL, dijo: “Nuestra identificación de la tracción animal sistemática en torno al 6000 a.C., hace que sea aún más probable que hubiera animales disponibles para las tareas de labor durante la construcción de Stonehenge".

"En consecuencia, ello proporciona una buena vía para llevar a cabo más investigaciones al respecto".

“La zona de los Balcanes donde encontramos los restos óseos era un entorno muy boscoso durante el período Neolítico, por lo que cortar árboles para crear asentamientos habría requerido de mucha mano de obra. Por lo tanto, el ganado habría sido un activo vital para ayudar a transportar elementos como la madera con la que construir viviendas".

El estudio se realizó en los Balcanes central y occidental, y muestra que los primeros agricultores europeos no estaban simplemente utilizando el ganado como fuente de carne o de productos lácteos, sino también como medio de propulsión.

Superficies articulares proximales de las falanges secundarias anteriores de Bos taurus de Foeni-Salaş (A) y Blagotin (B). El espécimen A muestra la ampliación de la faceta articular medial en comparación con una superficie articular normal en el ejemplar B (Fotografías de J. Gaastra)

Investigaciones anteriores sugerían que los animales no se usaron para labores de tracción hasta mucho más tarde, con la invención del arado y el carro, y, como quiera que no hay evidencia de ninguno de los dos en Stonehenge, es por lo que se ha venido creyendo que los animales no se han empleado para mover las piedras del monumento.

El coautor de la investigación, el Dr. Marc Vander Linden (derecha), anteriormente profesor en el departamento de Arqueología del UCL, y en la actualidad en la Universidad de Cambridge, dijo: "Hasta ahora, en general, se ha considerado que la tracción animal comenzó a emplearse durante el V ó IV milenio a.C., paralelamente a la introducción del arado y la rueda, pero nuestro estudio demuestra que este no es el caso".

El coautor de la investigación, el Dr. Marc Vander Linden (derecha), anteriormente profesor en el departamento de Arqueología del UCL, y en la actualidad en la Universidad de Cambridge, dijo: "Hasta ahora, en general, se ha considerado que la tracción animal comenzó a emplearse durante el V ó IV milenio a.C., paralelamente a la introducción del arado y la rueda, pero nuestro estudio demuestra que este no es el caso".

“Hemos revelado que cuando la rueda y el arado estuvieron disponibles, los agricultores ya tenían experiencia en el empleo del ganado para labores de tracción, y tal circunstanci podría haber facilitado la difusión de estas innovaciones".

“Las piedras azules se movieron durante la segunda mitad del III milenio a.C., un período en el cual ya se había establecido la tracción animal. Desde este punto de vista, nuestro estudio solo muestra que dicha tracción fue practicada por los primeros agricultores europeos mucho antes de lo que generalmente se ha venido considerando. Y, francamente, no hay razón para pensar que no se empleó".

Metatarso de un 'Bos taurus' de Kneževi Vinograd que muestra remodelación subpatológica del cóndilo medial como resultado de la fuerza de tracción ejercida. Su datación se sitúa entre 6015-5897 a.C. Fotografía de J. Gaastra.

Los arqueólogos del UCL investigaron doce muestras de restos óseos de patas de ganado bovino, tanto de machos como hembras de once enclaves neolíticos en los Balcanes central y occidental, esto es, en Croacia, Serbia, Rumania y Bosnia-Herzegovina, y que abarcan un periodo que va desde el 6.000 hasta 4.500 a.C.

Se constató que los huesos de las patas de tales animales tenían un crecimiento adicional en el lado interno, el área que implica soportar la mayor parte de una carga pesada.

El experto en Stonehenge, el profesor Mike Parker Pearson (izquierda), miembro también del UCL, agregó: "No hay evidencia de que la fuerza de tracción animal haya sido empleada en Stonehenge. Ahora bien, sí tenemos una mandíbula de ganado en Stonehenge con la misma datación en que llegaron las piedras azules, alrededor del 3000 a. C., y que proviene de una vaca anciana que creció en un terreno geológico compatible con el que se halla en el oeste de Gales".

El experto en Stonehenge, el profesor Mike Parker Pearson (izquierda), miembro también del UCL, agregó: "No hay evidencia de que la fuerza de tracción animal haya sido empleada en Stonehenge. Ahora bien, sí tenemos una mandíbula de ganado en Stonehenge con la misma datación en que llegaron las piedras azules, alrededor del 3000 a. C., y que proviene de una vaca anciana que creció en un terreno geológico compatible con el que se halla en el oeste de Gales".

Fuente: uk.news.yahoo.com | University College London| 12 de diciembre de 2018

Foto: Sarcófago encontrado por el equipo arqueológico de la misión Djehuty. PROYECTO DJEHUTY

Son maravillas rescatadas durante sucesivas y arduas campañas de excavación. La cuidada selección de un inventario que suma decenas de miles de piezas, desde sarcófagos, momias o estelas hasta vasijas, papiros, figurillas funerarias y materiales de embalsamamiento. Un gigantesco puzzle que avala la labor reciente de la egiptología española, una recién llegada si se compara con la tradición centenaria de franceses, alemanes o británicos. La selección aquí presentada -firmada por equipos multidisciplinares donde conviven arqueólogos, arquitectos, restauradores, topógrafos o antropólogos- abarca milenios de historia, a menudo agazapados entre los estratos de cada uno de los yacimientos.

Como en Heracleópolis Magna -a unos 150 kilómetros al sur de El Cairo-, la más veterana de las expediciones españolas en Egipto. "Nuestro hallazgo más espectacular es, sin duda, la tumba de Hotep-Uadjet. Sus paredes están pintadas con escenas funerarias, mostrando al difunto sentado delante de una mesa de ofrendas", explica Carmen Pérez Die, su máxima representante desde hace décadas. Un recorrido por el tiempo que también evoca Myriam Seco, quien codirige desde 2008 la tarea de rescatar el templo funerario de Tutmosis III. "Nuestras expectativas iniciales se han ampliado. En un mismo lugar vamos a poder contar más de 1.000 años de la historia de Egipto porque hemos encontrado hasta una necrópolis de época tardía".

En la sureña Luxor, a un tiro de piedra de los muros que el empeño de esta sevillana han vuelto a erigir, se cita cada febrero el proyecto "Djehuty", a las órdenes de José Manuel Galán. Desde 2002, la misión escudriña una necrópolis excavada en la falda de una colina rocosa. Su último hallazgo, un jardín funerario, acaeció el pasado año. "Se conservan en muy buen estado las semillas que se plantaron hace 4.000 años. El jardín promete ofrecer una información interesante y prácticamente única sobre el uso de las plantas con fines religiosos y funerarios e, indirectamente, sobre el medio ambiente en la antigua Tebas", pronostica su "mudir" (director, en árabe).

En la orilla occidental de Luxor ha hallado refugio, además, el equipo de Antonio Morales, con un prometedor futuro. "Nuestra excavación se ubica entre la meseta de Asasif y la colina septentrional de Deir el Bahari, donde se levantan los complejos funerarios de los principales oficiales de finales de la XI y principios de la XII dinastía. En los últimos dos años hemos conseguido extender la concesión, incluyendo una docena de tumbas en varios sectores de trabajo", comenta esperanzado. Una misión detectivesca que comparte con el proyecto de Miguel Ángel Molinero, también en los pliegues áridos de Luxor. "Cuando empezamos a trabajar, uno de los objetivos era identificar el nombre del propietario, pues sabíamos que el que se le daba entonces era incorrecto. En la tercera campaña, en 2014, apareció un relieve que lo representa. En años posteriores, otros textos de la tumba añadieron más información sobre él. Se llamaba Nisemro y no era egipcio sino nubio", desliza.

Precisamente, enfrascado en la aventura de descifrar la historia de Nubia, cava más al sur, en Asuán, el ejército de Alejandro Jiménez. Su necrópolis de gobernadores de Elefantina guarda aún secretos por doquier. "Para llegar, por ejemplo, al pozo norte de la tumba QH33 tuvimos que excavar doce metros cúbicos de cenizas, cerámicas, huesos, maderas y restos diversos de ajuar", rememora este jiennense. Las seis misiones y sus joyas aquí expuestas son una proeza más de la comunidad científica española, ignorada por las autoridades -a diferencia de otros países europeos, la diplomacia de nuestro país no ofrece ayuda alguna en Egipto-; víctima de los apuros financieros -entre los miembros de estos proyectos, figuran investigadores precarios, doctorandos afincados en el extranjero, científicos en paro o autónomos que aprovechan su período vacacional-; y ejemplo, en fin, de una tenacidad a prueba de burocracia egipcia, aduanas y contratiempos. Un esfuerzo titánico que tiene como recompensa desempolvar joyas como éstas, auténticos retazos de la historia de la Humanidad.

José Manuel Galán Investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y director de la misión

El ataúd de Neb data aproximadamente del año 1600 a.C. Es tipo "rishi", antropomorfo y con la tapa reproduciendo las alas que le servirían al difunto para volar y poder salir y entrar de su tumba. El finado saldría al amanecer para disfrutar de las ofrendas que le pudieran invocar y regresaría a la cámara sepulcral al anochecer. Estaba acompañado por figurillas funerarias de madera y de barro halladas en una capilla de adobe muy próximas al pozo donde se encontró el ataúd, que se exponen desde 2015 en el Museo de Luxor. El ataúd de Neb está tallado en un solo tronco de sicomoro. El exterior se recubrió con una fina capa de mortero blanquecino que luego fue enteramente pintada de negro (el color asociado con la resurrección, al evocar la tierra fértil y, por tanto, al dios Osiris). La tapa reproduce la momia del difunto, con las piernas, pies, brazos y manos envueltos junto con el cuerpo, dejando sólo visible la cara. El cuerpo de Neb mide 1,65 metros de altura y tendría alrededor de 45 años. La tapa incluye una fórmula de invocación de ofrendas: "Una prerrogativa que el rey concede y (también) Osiris, señor de Abidos, que otorgue una invocación de ofrendas de ungüentos e incienso, carne de vacuno y ave, alabastro y lino, ungüentos e incienso, todo tipo de alimentos y todo lo apropiado y puro de lo que vive un dios, (para) el ka del osiris Neb".

Carmen Pérez Die, conservadora jefe del departamento de antigüedades egipcias y Oriente Próximo del Museo Arqueológico Nacional de Madrid y directora de la excavación

Heryshef fue el dios principal de Heracleópolis Magna y en su honor se levantó un templo encontrado por Henri Édouard Naville a finales del siglo XIX y excavado por William Matthew Flinders Petrie y por la misión española que lleva en el yacimiento desde hace más de medio siglo. Heryshef [vinculado en el periodo helenístico de Egipto con el Heracles griego] se representa como una deidad con cabeza de carnero y cuerpo humano. Las menciones a este dios en la mitología egipcia datan de muy antiguo y pronto se convirtió en un dios universal con especiales atributos de fertilidad y poder. En el relieve, procedente del templo de Heryshef, el dios está acompañado por la diosa Hathor, que fue su esposa fiel. Delante de ambos aparece una mano extendida, posiblemente del faraón Ramsés II, ya que los cartuchos con su nombre están inscritos. Por su situación en el templo este relieve pudo estar colocado en la puerta de acceso al patio peristilo, formando parte de la cara interior del pilono. El monumento se halla a unos 15 kilómetros del Nilo y la influencia del río en la orientación del templo puede considerarse nula. En cambio, el aspecto astronomico parece haber jugado un papel fundamental en la orientacion del templo. El sol, en su cenit diario coincide exactamente con el eje longitudinal del santuario.

Antonio J. Morales es profesor de la Universidad de Alcalá de Henares y director de la expedición

El sarcófago pertenece al visir Dagi. En su interior, en la parte superior, hay una inscripción monumental que detalla sus nombramientos y, más abajo, textos religiosos escritos en jeroglíficos cursivos que plasman los rituales necesarios para su resurrección. Durante el reinado del faraón Mentuhotep II, el visir Dagi acumuló una gran cantidad de títulos y se convirtió en uno de los oficiales más importantes de la época. Fue nombrado visir, alcalde, juez, director de trabajos, supervisor del tesoro, entre otros cargos. Sin embargo, la preparación y decoración de su sarcófago en caliza debió realizarse pronto en su carrera, pues el único título oficial que aparece inscrito en el mismo es el de "supervisor del portal", un cargo de carácter religioso o administrativo. Con la decoración de su sarcófago, Dagi deseaba asegurarse la vida eterna. Para ello se inscribieron en un registro superior su nombre, sus cargos y la licencia del rey y Osiris, que permitía enterrarse en la necrópolis tebana. En su pared frontal, la famosa lista de ofrendas reflejaba los múltiples donativos que se establecían para su culto funerario y para la preservación de su persona como espíritu (ka). El resto de inscripciones incluían numerosos ensalmos de protección y regeneración que debían garantizar la resurrección del difunto y su vida eterna como un ser todopoderoso.

Myriam Seco es directora del Proyecto de excavación del templo funerario Tutmosis III

En 2014 comenzamos a excavar el sector sur de la sala hipóstila del templo. Localizamos dos tumbas y en una de ellas nos llevamos la sorpresa de hallar una colección de joyas de oro que pertenecían a una dama de la clase alta tebana. Una de las piezas más destacadas, en perfecto estado, es una pulsera con dos cables conectados por un nudo que lucía en ambas muñecas y que tenía una misión protectora. También llevaba un colgante dorado con forma de concha, muy típico del reino Medio y un amuleto cilíndrico formado por la combinación de pequeñas cuentas de amatista y oro. Además, portaba una tobillera plateada en cada tobillo, con características similares a los brazaletes. Su preservación fue un hecho muy especial porque todas las tumbas cercanas fueron saqueadas ya en la antigüedad. La salvó que el techo del enterramiento cediera por la humedad. Cuando los ladrones entraron a robar, no lograron acceder al sarcófago, que con el tiempo y la acción de las termitas se fue desintegrando. Tras retirar los bloques del derrumbe, lo que encontramos fue un esqueleto con algunos restos de momificación colocado en un ataúd de madera deshecho. Al limpiarlo, nos percatamos de que llevaba joyas. No sabemos la identidad de la que llamamos "la dama de la tumba número 14" porque desapareció el sarcófago y la estela funeraria familiar que sí hemos encontrado en otras tumbas fue robada. Las únicas certezas es que era joven y bajita.

Alejandro Jiménez es profesor de la Universidad de Jaén y director del proyecto

Durante nuestra tercera campaña, seguimos excavando el gran complejo funerario QH33. Soñábamos con hallar una cámara y así fue. Lo que no esperábamos es que estuviera sellada y que ese cierre fuera original. Nadie había abierto el enterramiento desde 1825 a.C. Tras una apertura parcial y un reconocimiento preliminar documentado fotográficamente, volvimos a sellar la sepultura hasta que la capilla funeraria estuviera completamente excavada. Un objetivo que nos llevó tres campañas más. En 2013, abrimos definitivamente la cámara y accedimos al magnífico ataúd de madera de cedro así como al ajuar. Allí apareció Heqaib III. Es muy posible que fuera el último gobernador de Elefantina enterrado durante la Dinastía XII en la necrópolis, ya que los siguientes gobernadores parece que fueron enterrados en la necrópolis real. Una de las cuestiones más interesantes que encontramos en el enterramiento de Heqaib III fue una ofrenda de la madre del gobernador Sattjeni V, que le dejó una fuente cerámica con ofrendas a su hijo. Esta dama, ante una crisis en la que desaparecieron los herederos masculinos, se convirtió en la portadora de los derechos dinámicos. Ellas, como descendientes directas de la línea de los gobernadores, solucionaron la crisis a través de matrimonios, cuyo resultado fue el aumento de la descendencia, asegurando su continuidad.

Miguel Ángel Molinero Profesor de Historia Antigua de la Universidad de la Laguna y director del proyecto

Es uno de los ejemplos más bellos aparecidos de mesas de ofrendas. Más allá de la calidad en su ejecución y de la originalidad de alguna de las imágenes que lo componen, como el oryx, su interés está en los interrogantes históricos que plantea: cuál es su cronología y, desde una perspectiva más amplia, dónde fue elaborada y para quién. Nuestro problema es que el último estudio general sobre mesas de ofrendas tiene un siglo y ya no responde a las preguntas que nos hacemos hoy. La mesa apareció en un contexto arqueológico claro, pero no puede aclarar nuestras dudas. La tumba TT 209 fue construida para Nisemro hacia fines del siglo VIII a.C., pero fue abierta cuatro siglos después para albergar nuevos enterramientos. Como la mesa apareció sobre el suelo podríamos pensar que corresponde al propietario original, pero está rodeada por recipientes cerámicos de época persa y, por tanto de un momento de reutilización ¿se hizo para el primer ocupante o para los que fueron enterrados en la segunda fase? Para complicar la situación, la materia prima sobre la que está elaborada, una arenisca anaranjada de grano grueso, es muy semejante a la utilizada en las mesas nubias y su estilo también recuerda el de los ejemplares de esta procedencia ¿pudo haber sido tallada en la región de la que era originario Nisemro y haber sido traída como parte de un ritual de enterramiento en el que se combinaron las tradiciones egipcias y nubias?

Fuente: Francisco Carrión, El Cairo | El Mundo, 13 de diciembre de 2018

Recreación de Denny. Fuente BioBalears-WordPress.com

Como no podía ser de otra manera, defiendo y participo de manera activa en la comunicación de la ciencia. Pero, ¡cuidado!, el paso entre la divulgación rigurosa y el mito interesado están separados por una línea muy delgada. Cabe recordar casos como la posible existencia del Yeti. No es difícil pasar de la hipótesis a la especulación y de ahí a las historias de venta fácil. Hace pocos años se obtuvo ADN mitocondrial de un hominino encontrado en una cueva de los montes Altai, en Siberia. Desde entonces, los llamados “denisovanos” se han popularizado y los propios científicos hablan de una nueva especie o subespecie, cuyo aspecto se desconoce. Salvo que en el mismo yacimiento o en otros próximos se encuentren restos fósiles muy completos con un ADN similar seguiremos preguntándonos por el aspecto de aquellos humanos, que vivieron en esa región de Eurasia hace al menos 100.000 años. Ese desconocimiento es el primer paso hacia el mito.

El último trabajo publicado en la revista Nature sobre el ADN de Denny, una chica mestiza que vivió hace unos 50.000 años cuya madre fue denisovana y su padre neandertal, ha seguido aportando información para seguir proponiendo diferentes hipótesis. También para especular. Según los datos obtenidos en éste y otros estudios, la separación efectiva de los neandertales y los denisovanos pudo ocurrir hace aproximadamente unos 400.000 años. A pesar de esta brecha temporal milenaria, neandertales y denisovanos se comportaron como si fueran miembros de la misma especie. Cuando se produjo el reencuentro no hubo rechazo por el aspecto físico que hubieran podido adoptar las dos poblaciones en ese largo período de tiempo.

Así que podemos lícitamente especular que los denisovanos y los neandertales tendrían una apariencia bastante similar. Quizá no se trató de una hibridación forzada, sino el resultado natural de la proximidad geográfica y genética de grupos de denisovanos y neandertales. ¿Y por qué no asumir que los denisovanos fueron un grupo de verdaderos neandertales separados temporalmente de la genealogía principal por cuestiones climáticas en valles perdidos de los montes Altai? En otras palabras, los denisovanos pudieron ser una estirpe más de la especie Homo neanderthalensis, como lo fueron los neandertales del Próximo Oriente. Ya sabemos que los neandertales tienen raíces muy profundas en Europa y en el suroeste de Asia, de acuerdo con las evidencias de yacimientos tan importantes como la propia Sima de los Huesos de la sierra de Atapuerca, o los cráneos de Swanscombe (Reino Unido) o Stenheim (Alemania). El nombre específico que demos a cada uno de ellos no es tan importante como el hecho de que hubo una genealogía en Eurasia con lazos genéticos muy estrechos. Esta genealogía estuvo dispersa por Eurasia durante miles de años. Y los denisovanos parece que no son ajenos a esa genealogía.

Foto: Investigadores en la Cámara Este de la Cueva Denisova, Rusia. Crédito: Sergei Zelensky, IAET SB RAS

El genoma de los neandertales y de los denisovanos no era similar, como nos han contado los expertos y como cabe esperar de su lejanía filogenética. Es posible que la viabilidad de los mestizos no fuera frecuente. De ser así, el hallazgo de Denny pudo ser algo así como “el gordo de la lotería”. O quizá no. El propio Svante Pääbo afirma que el mestizaje pudo ser mucho más frecuente de lo que podemos imaginar. En otras palabras, Denny representaría el número de una lotería que siempre toca.

Las aproximadamente 15.000 generaciones que separaron a los neandertales clásicos de Europa occidental de los denisovanos fueron insuficientes para producir una diferenciación genómica importante entre los dos grupos. Aunque cada vez hay más información y se comparte con relativa facilidad mediante las redes sociales (o quizá por ello) podemos caminar sin querer hacia un nuevo mito de la paleoantropología.

Fuente: quo.es | 11 de diciembre de 2018

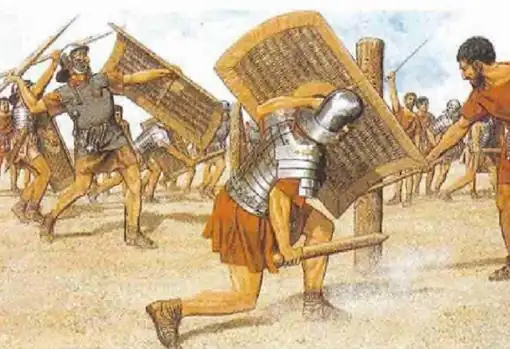

Fotograma de la serie televisiva "Roma".

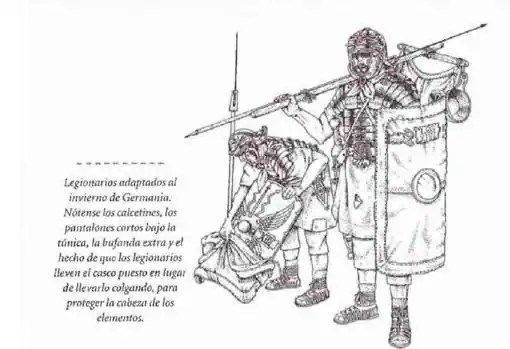

Si por algo se caracterizó el ejército romano de la Antigüedad fue por su versatilidad y su capacidad de evolución, dos rasgos habituales para un contingente militar que estuvo activo durante casi quince siglos. Durante ese tiempo, los militares republicanos e imperiales se adaptaron a los terrenos que pisaban, a los enemigos a los que se enfrentaban y a las condiciones climatológicas que debían soportar. Desde las armas, hasta las estrategias pasando por la alimentación. Todo estos ámbitos fueron modificados década a década con el objetivo de conseguir que estos militares tuvieran en su mano todas las ventajas necesarias para aplastar a sus enemigos.

Sin embargo, en el adiestramiento de los reclutas romanos siempre hubo una máxima: la rudeza crea soldados de élite. Así lo corroboró el general e historiador judío Flavio Josefo durante el siglo I al afirmar que los entrenamientos de las legiones eran como batallas sin derramamiento de sangre, y las contiendas como «sangrientos entrenamientos». El secreto para conseguirlo era, según él mismo señalaba, sencillo: «Todos los soldados se ejercitan a diario, por eso soportan con tanta facilidad la fatiga en las batallas». Lo cierto es que no le faltaba razón, aunque quizá debería haber añadido que el programa para convertir a un hombre corriente en una máquina de matar era más que extenuante.

Ese entrenamiento, que se basaba en la resistencia física e incluía ejercicios usados por los gladiadores para perfeccionar su habilidad con las armas, era solo parte de los secretos de los legionarios para presentarse siempre en condición óptima ante el enemigo. Dionisio Casio, escritor clásico que vivió durante el siglo II, afirmó que hasta la dieta era determinante para ayudarles a obtener la victoria. En este sentido señaló que, durante los primeros siglos del Imperio, los soldados debían consumir «pan amasado, vino y aceite» como alimento básico, además de algún que otro capricho. «También comían carne, pero esta era considerada un suplemento», afirma Stephen Dando-Collins en Legiones de Roma.

Todo ello se completaba con un estricto sistema de trabajo para terminar de curtir su cuerpo. «Los legionarios eran, primero y antes que nada, soldados, pero también llevaban a cabo otros trabajos: eran constructores, ingenieros, policías, y a veces incluso funcionarios civiles, y para cumplir con todas sus tareas, tenían que estar muy bien adiestrados», afirma, en este caso, John Wilkes en El ejército romano. En todo caso, el autor coincide en que fueron todas estas normas, el adiestramiento y la disciplina las que proporcionaron al ejército romano todas sus victorias.

Por si fuera poco, y según Flavio Josefo, llevar a cabo este duro entrenamiento no era algo habitual en la época. Así lo corrobora también Chantal Subirats en su tesis doctoral El ceremonial militar romano: liturgias, rituales y protocolos en l..., donde señala que el resto de naciones no le dedicaban tantos esfuerzos al adiestramiento de sus hombres. Y es que ya lo decía el escritor del siglo IV Vegecio: «Un puñado de hombres, endurecidos por la Guerra, está destinado a la victoria cierta, mientras que, al contrario, numerosos ejército de tropas indisciplinadas no son otra cosa que multitudes de hombres arrojadas a una carnicería».

Primeros pasos

Aunque con salvedades, la mayoría de autores coinciden en que el pilar básico sobre el que se sustentaban los legionarios romanos era la resistencia física, la cual se entrenaba a base de marchas. Su máxima era, como ya afirmaba Escipión el Africano, que un soldado no servía para nada si no podía caminar. En su pintoresca obra (aunque no por ello menos documentada) Legionario, el manual (no oficial) del soldado romano, el doctor en historia Philip Matyszak afirma que «las marchas eran una de las primeras cosas que un recluta aprendía». Wilkes coincide y añade que «eran de suma importancia para los reclutas como para los soldados antiguos».

En palabras de Matyszak (que describe los ejercicios que se desarrollaron durante los primeros siglos del Imperio) las marchas de los reclutas eran progresivas y se llevaban a cabo alrededor del campamento. «Una vez que un pelotón demuestra ser capaz de andar 30 kilómetros en cinco horas, es el momento de probar los 60 en doce horas», explica. Cuando lo lograban volvían a los 30 kilómetros, aunque cargados con la armadura completa. «Incluso después de completar su instrucción y de ser destinado a un campamento fijo, el legionario deberá acometer frecuentes y agotadoras marchas de entrenamiento», añade el autor.

Wilkes añade que, cada tres meses, novatos y veteranos llevaban a cabo largas caminatas portando un peso de hasta 30 kilos, el equivalente a un saco lleno de carbón. «Esto se hacía así porque, en caso de peligro, era probable que tuvieran que recorrer más de 38 kilómetros en un solo día, y además construir un campamento al caer la noche, por lo que era sumamente importante que todos estuvieran bien entrenados y en forma», añade.

A esto se sumaban, en palabras de Wilkes, ejercicios tan rudos como derribar árboles, saltar y participar en unos «cursos de asalto» que consistían en superar una pista de obstáculos con la armadura puesta y llevando sus armas en la mano. Todo ello era supervisado por el optio, el oficial encargado del adiestramiento.

A formar

Además, los soldados aprendían a correr en formación y a seguir el paso de sus compañeros para que, llegado el momento, su unidad avanzara hacia el enemigo a un único son. «Era importante acostumbrarse al paso marcado por la legión, porque el ejército romano le gustaba marchar en bloques compactos y tenía poca paciencia con los rezagados», añade, en este caso, el autor de Legionario, el manual (no oficial) del soldado romano. Estos principios básicos eran esenciales para convertirse en un futuro soldado al servicio de Roma.

En esta parte del entrenamiento debían aprender también los movimientos militares que utilizarían en el campo de batalla. Como ejemplo, Dando-Collins pone los ejercicios que les permitían saber organizarse de manera estándar (en filas de ocho por diez con un espacio de un metro entre soldados para que las tropas auxiliares que se retiraran pasaran a través de ellos) y en formación cerrada (acercándose lo máximo posible a su compañero para generar una barrera infranqueable de escudos).

Finalmente, aprendían a adoptar formaciones especializadas para enfrentarse a cada tipo de enemigo. Si las básicas eran la línea recta, la oblicua y la posición en media luna; las específicas incluían la cuña para evitar las cargas de caballería o el anillo si eran rodeados.

«La famosa “testudo”, la formación de tortuga, consistía en juntar los escudos por encima de las cabezas y por los flancos, lo que creaba una protección frente a una lluvia de lanzas, flechas o piedras. La testudo, “fundamentalmente cuadrada, pero en ocasiones circular o rectangular”, se empleaba sobre todo cuando las legiones estaban intentando socavar los muros de una fortaleza enemiga», añade Dando-Collins. En todo caso, era importante ser rápido, ya que ser el último en acatar la orden solía llevar aparejada una buena reprimenda.

Combate

Una vez que tenían la capacidad de llegar al combate sin caerse redondos de cansancio, los legionarios romanos debían aprender a acabar con sus enemigos de la forma más eficiente posible. El primer enemigo al que se enfrentaban los reclutas era un poste de madera que les servía para practicar los movimientos que debían hacer con la espada y el escudo. Por descontado, estos ejercicios se llevaban a cabo con armas de madera mucho más pesadas que las reales. ¿El objetivo? Fortalecer los músculos de los combatientes y que, en plena batalla, pudieran manejar sus pertrechos de forma mucho más ágil.

Este tipo de ejercicios, usados en principio para entrenar a los gladiadores, fueron instaurados por el cónsul Mario después de que observara que los hombres que se ejercitaban junto a su amigo, el lanista Rutilo Rufo, eran mucho más letales que los suyos. Este curioso adiestramiento es corroborado por Subirats, quien explica, además, que los postes medían aproximadamente 1,82 metros y que el recluta «aprendía esgrima asestándoles golpes». Lo habitual era que el combatiente aprendiera a dar estocadas ya que, como explicaba Vegecio, «una estocada, aunque penetre apenas cinco centímetros, por lo general es mortal». El mismo autor clásico afirmaba que los veteranos se burlaban de los que preferían «cortar».

Una vez que los reclutas aprendían a dar estocadas con la espada de madera y a cubrirse con el escudo de mimbre, comenzaban a adiestrarse con el pilum. Exactamente igual que sucedía con los anteriores aperos de entreno, esta lanza era considerablemente más pesada que la real y contaba con una punta de cuero que, aunque podía provocar cardenales al impactar contra el cuerpo, no era ni mucho menos letal.

Toda precaución era poca ya que el adiestramiento con el pilum se dividía en dos partes. La primera consistía en aprender a lanzarlo y, la segunda, en saber recibirlo. «Esto se hacía enfrentando a dos pelotones de legionarios», añade el autor. A pesar de que se les suponía cierta destreza, era mejor evitar disgustos futuros. En este caso, Subirats es partidaria de que, poco después, se empezaban a utilizar postes como diana para afinar la puntería. Y es que, llegada la hora, esta era la primera arma que se arrojaba contra el enemigo. «Es posible también que existiera instrucción básica con otras armas como hondas, arcos y diversas formas de artillería», añade la experta en su tesis.

A continuación, los reclutas empezaban a participar en pequeñas batallas simuladas en las que las protecciones abundaban y se utilizaban las armas de práctica, o filos reales recubiertos con protecciones de cuero. Lo habitual era que el oponente fuera otro pobre recluta ansioso de aprender para evitar recibir golpes, pero tampoco era extraño que algún veterano entrara en escena con el objetivo de demostrar al resto las habilidades de un buen combatiente y hacer morder el polvo al legionario bisoño.

Vegecio, además, recomienda en sus textos enseñar a los reclutas a montar a caballo y a nadar. Y es que, todo era poco para estos hombres. Al fin y al cabo, Wilkes es partidario de que siempre solían combatir en inferioridad numérica y de que debían paliar con su destreza este inconveniente. También por ello los oficiales insistían siempre en que el entrenamiento no tenía un principio y un final, sino que -después de los cuatro meses de instrucción- tenía que repetirse hasta que los hombres se convirtieran en unas auténticas máquinas de matar.

Fuente: abc.es | 13 de diciembre de 2018

Fragmento del «papiro de Artemidoro» - ABC

El papiro de Artemidoro, considerado durante años un documento histórico de inestimable valor, es falso. Los estudios llevados a cabo por la Fiscalía de Turín contra Serop Simonian concluyen que este comerciante de arte vendió esta falsificación en 2004 «con artificios y engaños» a la Fundación para el Arte de la Compañía San Paolo de Turín por 2,75 millones de euros. El caso, sin embargo, ha sido archivado porque el delito de estafa ha prescrito.

Para la Fiscalía, «Simonian presentó el papiro como una auténtica reliquia y de elevado valor, causando así a la parte perjudicada un daño patrimonial de relevante gravedad».

Aunque el caso haya sido archivado, el Ministerio Público sí considera «ampliamente probada» la falsedad del documento, tras los estudios que, por orden del Ministerio de Bienes y Actividades Culturales, ha llevado a cabo el Instituto Central para la restauración y la conservación de Patrimonio Archivístico y Bibliográfico. Aunque las investigaciones aún siguen en curso, «las evidencias preliminares parecen apoyar más la tesis de la falsedad que la de la autenticidad».

Vista expositiva del papiro de Artemidoro.

La Fiscalía también cita en un comunicado otras evidencias, como la negativa del «prestigioso Museo Getty de Los Ángeles» de comprar el papiro o que el texto y el contenido del contrato de compra no tiene «ninguna certificación seria de autenticidad».

Las pesquisas empezaron en 2013 por la denuncia del profesor Luciano Canfora, que sospechaba que el papiro era falso, aunque la comunidad científica llevaba discutiendo desde 2006 sobre la autenticidad de este documento atribuido al geógrafo griego Artemidoro de Éfeso, que vivió a caballo entre el siglo II y I a.C., y cuyas obras solo se conocen por las referencias de Estrabón o Plinio el Viejo.

Las pesquisas empezaron en 2013 por la denuncia del profesor Luciano Canfora, que sospechaba que el papiro era falso, aunque la comunidad científica llevaba discutiendo desde 2006 sobre la autenticidad de este documento atribuido al geógrafo griego Artemidoro de Éfeso, que vivió a caballo entre el siglo II y I a.C., y cuyas obras solo se conocen por las referencias de Estrabón o Plinio el Viejo.

Se dijo que el manuscrito había sido descubierto en un basurero de Egipto y había sido propiedad de un coleccionista privado. De 250 centímetros de largo por 32 de altura, en él figuraba el que se consideraba hasta ahora como el mapa más antiguo de Hispania.

En 2004 fue entregado sin ningún coste al Museo Egipcio de Turín, pero la dirección del centro rechazó exponerlo debido a «la seria sospecha de que era una falsificación o de que provenía de una exportación ilegal» y lo mantuvo en un almacén durante 6 años.

La Fiscalía ha enviado toda la documentación a la Fundación 1563 para el Arte y la Cultura, la nueva denominación de la Fundación para el Arte de la Compañía San Paolo, para cualquier eventual actuación legal que quiera emprender.

Fuente: abc.es | National Geographic | 11 de diciembre de 2018