«El Jacinto», la momia guanche que espera regresar a Canarias tras 250 años

Grabado de Charles Nicholas Cochin en el que se representa la llamada "Cueva de las mil momias".La capital tinerfeña se convertirá a partir del uno de diciembre y durante seis meses en el epicentro de los conocimientos en momificación y ritos funerarios, 25 años después de que la isla impulsase este tipo de investigaciones a través del «proyecto Cronos».

El objetivo de este nuevo evento pretende a acercar a la población una mayor información sobre la muerte y los diversos procesos que le rodean y que se han llevado a cabo en civilizaciones pasadas.

La organización espera recibir en la sede del Museo de la Naturaleza y el Hombre entre 75.000 y 100.000 personas. Para ello sus vitrinas albergarán 300 piezas diferentes, entre las que destacan restos humanos, momias de varias civilizaciones o herramientas funerarias. La incógnita es si se contará con el más popular xaxo (nombre en guanche que se daba a sus embalsamados) que se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional.

Fragilidad y canibalismo

Hasta ahora, las autoridades locales habían pedido la devolución de su antepasado mejor conservado, incluso con la aprobación del Senado, pero Madrid siempre se ha negado bajo el argumento que la momia guanche es un bien de dominio de titularidad estatal, adscrito a la colección estable del museo por lo que resulta esencial en su discurso expositivo, además de su gran fragilidad. Sin embargo en esta ocasión se trata de de una cesión puntual por lo que habrá que ver la postura del Estado con Canarias.

Los asistentes podrán ahondar no sólo en la momificación guanche o egipcia, con la que comporte cierta similitud, sino también en otros ritos como el canibalismo, los enterramientos con cal, la momificación natural o la cremación. La clausura de la exposición coincidirá con la celebración entre el 21 y 25 de mayo del Congreso Mundial Extraordinario de Momias, en la que participarán 300 científicos de 30 países.Cueva de las 1.000 momias

«El Jacinto» es el apodo cariñoso con el que le llamaban los empleados del Museo Antropológico Nacional, su penúltima estancia, hasta su actual emplazamiento. Arquetipo de la cultura funeraria del Archipiélago este individuo de 35 a 40 años, nacido entre los siglos XI y XII, fue descubierto en 1763 en el barranco de Herques, donde se ubica la mítica Cueva de las 1.000 momias descubierta en el sureste de Tenerife.Su perfección la llevó a Madrid un año después como regalo para el rey Carlos III y pasar así a ser propiedad estatal. Del mismo espectacular sepulcro salieron otras momias, entre ellas la existente en la Universidad de Cambridge, la segunda mejor conservada.

La Cueva de las 1.000 momias, ubicada en un risco de difícil acceso en el entorno de Güimar, para cuyo descubrimiento tuvieron que prender 200 antorchas de brea, fue inmortalizada por Charles Nicholas Cochin con un grabado sobre la fascinante aventura que atrajo a numerosos especialistas y naturistas a Tenerife y Gran Canaria en los siglos XVIII y XIX. Canarias se convirtió en un laboratorio del coleccionismo anticuario europeo.

Foto: Momia denominada "El Jacinto".

Panteón de guanches

Como las grandes leyendas, este panteón de los guanches desapareció. Los historiadores apuntan a su posible derrumbe o que ante su masivo expolio, algunos canarios la ocultasen o incluso que trasladasen sus xaxos a otra caverna para su protección.De hecho, los escritos de la época señalan que mientras alguna parte de la población local, pobre y analfabeta, saqueaba las cuevas para aprovisionarse de materiales como la madera o para su uso como corrales y tierra de abono, otra parte de los canarios caía en la fascinación por las cuevas sepulcrales con un respeto reverencial y siendo bastante parcos en hablar de sus antepasados.

Enzurronados

Los estudios realizados sobre las momias canarias han permitido observar que las técnicas del denominado «mirlado» eran similares pero no idénticas. Los enzurronados de Gran Canaria sorprenden por el aspecto exterior, el fardo funerario como es el caso de una de las momias del Museo Canario, que está envuelta en doce capas de piel sujetas con cintas de cuero.Además estas podían contar con una mortaja de tejidos vegetales como la palma y el junco. Por su parte, un xaxo guanche no destacaría por su aspecto externo, sino por la conservación de los tejidos del cuerpo. Desarrrollada entre los siglos III hasta el XV con la llegada de los españoles, esta técnica de momificación ha inmortalizado la cultura prehispánica.

Los embalsamadores introducían por la boca del difunto una mezcla de manteca, derretida, polvos de brezo y piedra tosca, cáscaras de pino y otras hierbas cada cada día, poniéndolos al sol de un lado y otro, por espacio 15 días hasta hasta quedar seco. También se cita que los cuerpos se ahumaban. Después lo envolvían en cueros. Para el Mencey se incluía una exviceración y un mejor tratamiento.«El Jacinto» fue objeto hace unos meses de una tomografía computerizada que verificó que mantiene todos sus órganos gracias a un cuidadoso proceso de momificación.

Foto: Momia de un aborigen canario envuelta en una piel de ciervo.

¿Madrid?

La investigación confirma la teoría que en los enzurronados no se extraían las entrañas, como si ocurre con las momias de Egipto, además de mantener una perfecta dentadura, lo que pone de manifiesto que su dieta era baja en azúcares, basada en carne de oveja, cabra y aves. Este chequeo desveló el buen estado de las manos y las uñas, lo que indica que no realizaba trabajos forzosos, de lo que se deduce su alta posición social.Por lo pronto, no se ha recibido respuesta de Madrid, pero en Tenerife están preparados para el regreso de su antepasado más famoso. «Tanto su traslado, como su mantemiento están garantizados, puesto que en ocasiones hemos traído piezas de mucho más lejos y nunca han sufrido daños», ha señalado Conrado Rodríguez, director del Museo de la Naturaleza y el Hombre.

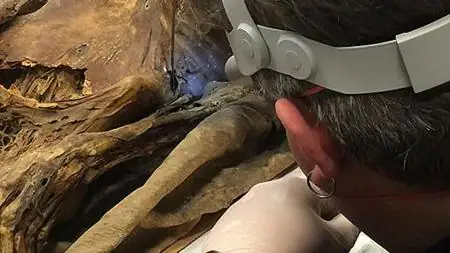

Foto: Un científico analizando una momia canaria- ABC

El médico que entrevistó a un antiguo canario

Los historiadores españoles se encontraron con muchos problemas para obtener información sobre la cultura funeraria prehispánica ya que sus descendientes eran bastantes reacios a hablar sobre este asunto, lo que sacaba de quicio a muchos de los investigadores. Postura normal, por otro lado, ante las grandes diferencias religiosas entre ambos mundos. Sobre la segunda mitad del siglo XIX, el fundador del Museo Canario, Gregorio Chill y Naranjo (izquierda), tuvo la destreza sonsacarle a un anciano de Guayadeque un impactante relato sobre el devenir y el ajuar de lo enzurronados.

Postura normal, por otro lado, ante las grandes diferencias religiosas entre ambos mundos. Sobre la segunda mitad del siglo XIX, el fundador del Museo Canario, Gregorio Chill y Naranjo (izquierda), tuvo la destreza sonsacarle a un anciano de Guayadeque un impactante relato sobre el devenir y el ajuar de lo enzurronados.Afirmaba: «Decíame, que él antiguamente no tenía otro servicio en su casa que los gánigos y las ollas que sacaba de las cuevas […] que los cordobanes de sus zapatos, como muchísimos de los de sus vecinos, eran hechos de las pieles que sacaban de los zurrones y, por último, que los costales y las albardas las hacían con las telas de que estaban vestidas las momias».

Añadió también «que en las cuevas donde las encontraban estaban de dos maneras: unas derechas y arrimadas a la pared, con sus garrotes y sus gánigos al pie, y otras, que eran las más hermosas, pues estaban revestidas con muchísimas pieles de todos colores y cosidas como la delantera de una camisa, se hallaban tendidas sobre una tabla de pino, con gánigos y garrotes muy bruñidos, colocados a su cabecera; que algunos estaban como si hubiesen acabado de morir, con el pelo y la barba perfectamente conservados: que las mujeres tenían el cabello cogido en trenzas enlazadas con juncos de colores».

Barranco de Guayadeque

Por último, apuntó la presencia de «piedras redondas pulimentadas, algunas semejantes a cuchillos por afiladas, gánigos, cazuelos de varios tamaños, fuentes botijos de barro, algunos muy pintados, zurrones llenos de objetos varios para usos domésticos, gorros de piel de cabrito, grandes jarrones llenos de manteca y otros de madera esto me hizo comprender que cualquiera que hubiese ido al barranco de Guayadeque hasta el año de 1840, habría traído todo un museo de cuanto pertenecía a los antiguos habitantes, pero desde esa época están sacando tierra de las cuevas, que emplean como guano, y ya nada hay, pues todo lo ha destruido la ignorancia de aquellos campesinos y más que nada el abandono de las corporaciones y personas ilustradas que con tanto desprecio han mirado estos ricos monumentos de la antigüedad. Yo llegaba ya tarde, y lo sentí entonces como lo sentiré siempre».Fuente: ABC.es | 7 de octubre de 2017