El infanticidio romano podría no ser tan común como se pensaba

Un tema que siempre ha generado mucha controversia en el estudio de la mortalidad infantil en la Antigüedad son las prácticas relacionadas con el infanticidio y el abandono de niños. Como señala Parkin, ambos fenómenos han sido objeto de confusión tanto por los autores antiguos como por los modernos y, sin embargo, son hechos diferentes, puesto que no sabemos qué proporción de los niños expósitos habría muerto, al igual que no sabemos con qué frecuencia se daba este tipo de prácticas, que no necesariamente tenían que acabar con la muerte del infante, aunque ello fuera lo más probable.

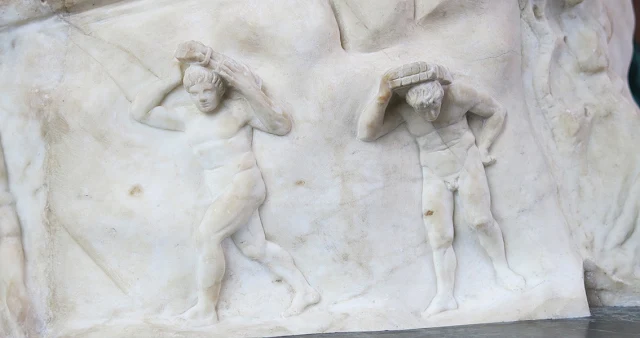

Los cartagineses probablemente sacrificaban a sus niños. Una práctica inhumana hoy en día, pero tolerada en muchas sociedades del mundo antiguo. Las fuentes escritas indican que el infanticidio fue una práctica común en la Antigua Roma. En la sociedad de la Roma clásica generalmente había una preferencia por los niños varones y por ello se ha indicado que las niñas, más que los niños, fueron víctimas de infanticidio, reconocen los autores de un estudio publicado en el diario Journal of Archaeological Science. Hace tiempo que se observa que, entre los adultos, los hombres superan en número a las mujeres en los cementerios romano-británicos. El infanticidio femenino podría ser una explicación, pero sólo es una de las posibilidades, agregan.

El infanticidio fue un problema evidente en la historia de Roma: los mismos Rómulo y Remo, los dos hijos del dios de la guerra, Marte, sobreviven por poco después de que hubieran sido arrojados al río Tíber.

Sin embargo, los resultados de un reciente estudio, sugieren que el infanticidio no estuvo tan extendido en la sociedad de los antiguos romanos como se creía previamente, sino que, en realidad, hubo muchos casos de muertes intrauterinas (abortos).

En la actualidad, un equipo de investigadores, usando un método innovador en la exploración de restos óseos, ha revelado que esos pequeños cuerpos no fueron en absoluto, víctimas de un infanticidio vicioso.

Los investigadores han usado un innovador método de escaneo de huesos con la esperanza de conocer mejor la tasa de mortalidad infantil en la Britania Romana

En cambio, al parecer, muchos de los bebés nacieron muertos y fueron enterrados en cementerios junto con otros adultos, lo cual sugiere que fueron llorados por sus familias.

Hay que tener en cuenta que en aquellos tiempos, la tasa de mortalidad infantil era bastante alta por lo que se debe de tener en cuenta este dato.

Según Tim Parkin, autor que se ha centrado en estudios sobre población romana, la mortalidad estaría en torno a los 300 fallecidos por cada 1.000 al año, cifra extremadamente alta si la comparamos con los niveles actuales, que según el autor, se encuentran en menos de 10 por cada 1.000 niños.

El estudio ha sido dirigido por investigadores del Museo de Historia Natural de Londres, el

Museo de la Historia de Londres y la Universidad de Durham.

La Dra. Rebecca Redfern (derecha), co-autora del estudio, dijo: "El

tamaño de la colección de restos óseos del Museo de la Historía de

Londres, con más de 20.000 miembros, supone que estamos ante una posición

única para investigar este tipo de casos, así como proporcionar una

interpretación significativa de los resultados con nuestro detallado

archivo.

La Dra. Rebecca Redfern (derecha), co-autora del estudio, dijo: "El

tamaño de la colección de restos óseos del Museo de la Historía de

Londres, con más de 20.000 miembros, supone que estamos ante una posición

única para investigar este tipo de casos, así como proporcionar una

interpretación significativa de los resultados con nuestro detallado

archivo.Podemos aplicar esta investigación a los esqueletos infantiles que se encuentran en esta gran colección, y correspondientes a distintos períodos del antiguo Londres romano, a fin de investigar las causas de la mortalidad y cómo ésta se relaciona con el medio ambiente y su población".

Algunos historiadores sugieren que determinados niños pudieron haber sido asesinados poco después de nacer, como control de la natalidad dentro de un núcleo familiar o social o incluso para asegurarse que en su seno hubiera más niños que niñas. También se ha indicado que las familias pobres podían haberse "deshecho" de los recién nacidos si consideraban que no podrían mantenerlos.

Aunque pueda parecer terriblemente o inhumano a los ojos modernos, en la antigua sociedad romana, los bebés NO eran considerados totalmente personas al nacer. Más bien se pensaba que su humanidad se desarrollaba con el tiempo.

El Dr. Thomas Booth (izquierda), co-autor del estudio, dijo: "La distinción entre los restos de bebés que han muerto al nacer y los nacidos completamente sanos es muy importante para los arqueólogos porque permite determinar la salud de las poblaciones del pasado y entender cómo tales sociedades consideraban o interpretaban esas prematuras muertes.

El Dr. Thomas Booth (izquierda), co-autor del estudio, dijo: "La distinción entre los restos de bebés que han muerto al nacer y los nacidos completamente sanos es muy importante para los arqueólogos porque permite determinar la salud de las poblaciones del pasado y entender cómo tales sociedades consideraban o interpretaban esas prematuras muertes.Hay muchos ejemplos de culturas pasadas (como la cartaginesa, por ejemplo) y presentes cuyas ideologías les llevó a considerar estas prácticas de dar muerte a los jóvenes, de tal manera que significaba que las mismas tenían que ser tratadas de modo diferente, como por ejemplo, en la exclusión de los niños no bautizados de los cementerios católicos".

Los investigadores analizaron diez esqueletos infantiles de antiguos cementerios de los alrededores de Londres.

El Dr. Booth, añade: "La capacidad de diferenciar con mayor precisión entre los bebés nacidos muertos y los bebés de corta duración de vida, sin tener que alterar los esqueletos arqueológicos, impactará profundamente en el estudio de la vida humana en el pasado".

Estudios e investigaciones previas a este caso habían cortado y abierto muestras óseas y dentales con el fin de observar su estructura interna, pero suponía la destrucción de parte del material, pero ahora, un escáner de microtomografía computerizada de rayos X (micro-CT) les permitió comparar las

superficies microscópicas del interior de los huesos con la más mínima invasión.

¿Qué es la microtomigrafía computerizada de rayos X?

La microtomografía de rayos X es un método no destructivo que permite el acceso a la visión interior de un objeto sin necesidad de cortar la muestra.

La técnica de formación de imágenes se basa en la propiedad de los rayos X para pasar a través del material y es absorbida en función de la naturaleza y la densidad de los componentes que la atraviesan.

Se toman exploraciones de varios ángulos, después un ordenador va reconstruyendo el objeto en 3D.

Los escáneres mostraron que la mayoría de los huesos estaban bastante bien conservados. Hay que tener en cuenta que a las pocas semanas de la vida de un niño, las bacterias intestinales comienzan a formarse, y las mismas deterioran los huesos una vez que se produce la muerte, en un proceso conocido como bioerosión en la descomposición de los tejidos.

El hecho de que los huesos analizados estuvieran en buen estado se relaciona a que pertenecían a bebés nacidos muertos, y que aún no habían desarrollado bacterias intestinales.

Los resultados de los escáneres mostraron que la mayoría de los huesos estaban en muy buen estado.

Dado que el estudio estuvo bastante limitado a una muestra de sólo diez personas de una misma región hasta el momento, y por lo tanto está lejos de ser concluyente, los investigadores continuarán con las investigaciones y realizar más análisis en el futuro con el fin de llegar a una conclusión más exacta y mejorar nuestra comprensión de la vida en la antigua Bretaña romana.

Fuentes consultadas: Mail Online | newhistorian.com | National Geographic | Historia y Arqueología. 4 de septiembre de 2016