Vigésimo aniversario de Homo antecessor (1997-2017)

El 16 de agosto de este año hemos publicado un artículo en la revista Evolutionary Anthropology, que resume veinte años de investigaciones, tras la publicación en 1997 de la especie Homo antecessor. No se ha tratado solo de recordar el aniversario, como reza el título del trabajo, sino reafirmar una de las conclusiones más importantes de aquel artículo publicado hace dos décadas en la revista Science.El hallazgo de la mayor parte de la cara de un adolescente en el nivel TD6, bautizado con el apodo del “chico de la Gran Dolina”, fue determinante para proponer que la especie H. antecessor pudo haber sido el antecesor común de los Neandertales y de los humanos modernos. Los restos fósiles del maxilar de tres individuos más de esta nueva especie corroboraban que H. antecessor tuvo unos rasgos faciales prácticamente idénticos a los de H. sapiens. Se trataba de la cara moderna más antigua encontrada hasta el momento en un yacimiento del Pleistoceno, con una antigüedad mínima en torno a los 800.000 años.

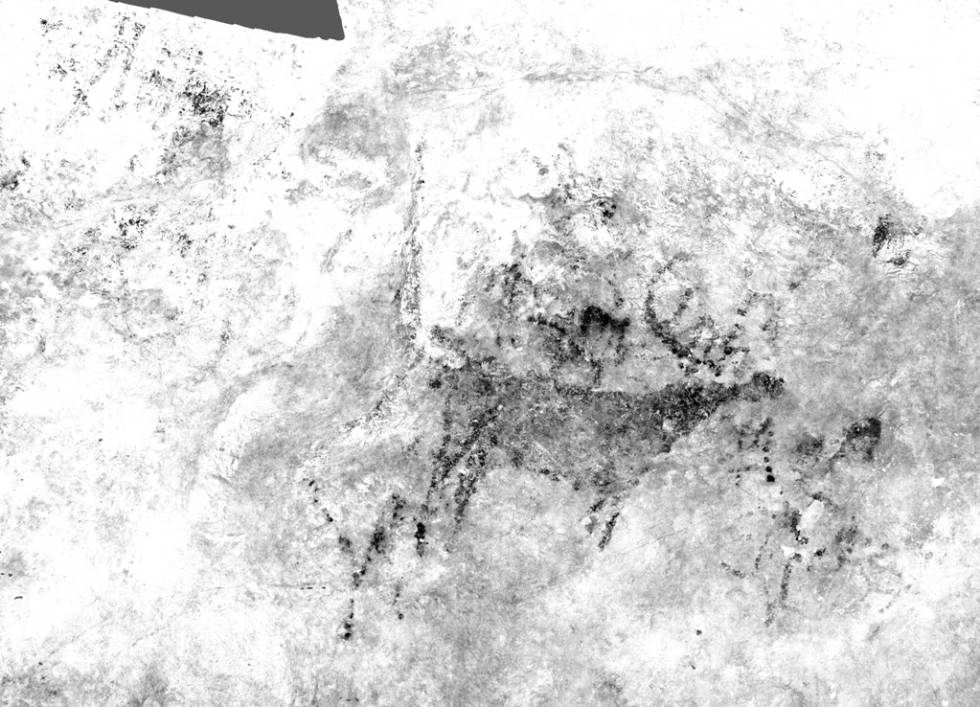

Comparación entre el original de la mandíbula ATD6-96 de Homo antecessor y una réplica de la mandíbula de Mauer, asignada en 1908 a la especie Homo heidelbergensis. Imágenes del autor, compuestas por Susana Sarmiento.

El investigador Chris Stringer (izquierda), del Natural History Museum de Londres) fue el primero en proponer a H. heidelbergensis como la especie antecesora común de los Neandertales y de las poblaciones actuales. Su propuesta fue bien aceptada y se agruparon en ella varios fósiles de aspecto “progresivo” de diferentes partes de África y Eurasia, como los de Arago, Petralona, Bodo, Kabwe o Dali. También se incluyeron de manera provisional todos los restos que se estaban obteniendo en el yacimiento de la Sima de los Huesos de la sierra de Atapuerca. Ya en el siglo XXI, y gracias a la secuenciación del genoma de los Neandertales, la separación de las dos quedó establecida en unos 400.000 años.

El investigador Chris Stringer (izquierda), del Natural History Museum de Londres) fue el primero en proponer a H. heidelbergensis como la especie antecesora común de los Neandertales y de las poblaciones actuales. Su propuesta fue bien aceptada y se agruparon en ella varios fósiles de aspecto “progresivo” de diferentes partes de África y Eurasia, como los de Arago, Petralona, Bodo, Kabwe o Dali. También se incluyeron de manera provisional todos los restos que se estaban obteniendo en el yacimiento de la Sima de los Huesos de la sierra de Atapuerca. Ya en el siglo XXI, y gracias a la secuenciación del genoma de los Neandertales, la separación de las dos quedó establecida en unos 400.000 años.Pero el paso del tiempo ha cambiado algunas cosas. Por ejemplo, la separación genética se ha ido retrasando, a medida que se refinaba el dato sobre la tasa de mutación en las poblaciones del Pleistoceno. Ahora ya se habla de una separación de las genealogías “neandertal” y “sapiens” en el rango de los 550.000 y los 765.000 años ¿Se seguirá retrasando este evento por parte de los genetistas?

En 2014, también en la revista Science, excluimos a los 7.000 restos humanos de la Sima de los Huesos (430.000 años) de la especie H. heidelbergensis. Su aspecto, claramente derivado hacia los Neandertales, era una razón de peso para ello. Con esta decisión H. heidelbergensis se quedó “en cuadro” y perdió mucha de su fuerza. Es más, una divergencia genética por encima del medio millón de años excluiría también a otros fósiles europeos, también derivados hacia la genealogía neandertal. Finalmente, los hallazgos de la especie H. antecessor en la primera década del siglo XXI han ofrecido nuevos datos, objeto de varios artículos científicos y de la muestra de estudio de nada menos que nueve tesis doctorales.

El resumen de los 46 caracteres óseos del esqueleto de H. antecessor incluye un 41% de rasgos primitivos, compartidos con especies tan arcaicas como H. habilis. Los demás caracteres ya se habían modificado hacia formas más evolucionadas. Un 13% de esos caracteres están hoy en día presentes en nuestra especie, mientras que casi un 22% pueden encontrarse también en los Neandertales. Es obvio que tanto nosotros como los Neandertales hemos heredado esos caracteres de H. antecessor.

Con esta información y a falta de otras evidencias del registro fósil, parece necesario volver a proponer que la novedosa combinación de rasgos esqueléticos de H. antecessor representa la mejor ventana del pasado para asomarnos y vislumbrar el aspecto que tuvo en su día el ancestro común de los Neandertales y los humanos modernos. Los fósiles de la especie H. antecessor vuelven a estar sobre la mesa y piden ser escuchados. Habrá que esperar a futuros hallazgos, que sin duda llegarán en los próximos años cuando se excave de nuevo el nivel TD6 de Gran Dolina.

Fuente: quo.es | 12 de spetiembre de 2017