Descubre los antiguos Ushabtis egipcios: Los sirvientes de los muertos a subasta

La tecnología actual hace que comprar, vender e investigar hallazgos arqueológicos sea más fácil que nunca. Y la plataforma de subastas online Catawiki se ha propuesto como misión poner estos objetos especiales a disposición de todos. Cada semana organizan alrededor de 10 subastas de objetos arqueológicos diferentes, elaboradas por su equipo de 4 expertos en arqueología. Hoy, sus expertos quieren compartir la historia de uno de los miles de objetos a subasta: un ushabti para el sacerdote de Smentet Padiusir.

La figura ushabti es, probablemente, el artefacto más distintivo que simboliza la cultura egipcia antigua. Sin duda, es el más popular entre los coleccionistas. Hay dos tipos básicos de estas figuras funerarias. La más común es la figura momiforme con la inscripción jeroglífica del capítulo 6 del Libro egipcio de los Muertos, así como los nombres y títulos de los difuntos.

La aparición de los sirvientes de los muertos

En el Reino Antiguo o Edad de las Pirámides, solo la élite más alta tenía figuras funerarias de madera o piedra que representaban a los difuntos, su familia y, lo más importante, sus sirvientes. Con la certeza de que un ejército de sirvientes haría el trabajo duro por él y su familia, el dueño de la tumba podría disfrutar de la eternidad como un hombre de ocio.

En el Reino Medio, la riqueza y el estatus privados se extendieron. Los entierros se volvieron más sencillos, sin los relieves minuciosamente decorados del Reino Antiguo que rodeaban al dueño de la tumba con representaciones de sus posesiones y sirvientes. La nobleza se enterraba en cámaras funerarias no decoradas. En su lugar, los modelos de tumbas de madera de hombres y mujeres sirvientes, estancias y barcos dominaban la práctica egipcia de los entierros. Fue a partir de ahí que se desarrolló el shabti, o figura funeraria momiforme requerida para hacer el trabajo del difunto en la otra vida.

Respondiendo a la llamada

Estas figuras fueron llamadas originalmente Shawabtis, basadas en el uso de persea o madera "shawab" en su creación. Los entierros de los ricos estaban provistos de 365 obreros en forma de momias y 36 figuras supervisoras, vestidas con el atuendo del día a día, y lo que es más importante, blandiendo el látigo de la autoridad.

"Cuando X es llamado a llevar la arena del oeste al este, y del este al oeste, aquí estoy, dirás tú," dice el capítulo del Libro de los Muertos, la guía de papiro de Egipto al inframundo, gobernado por el dios Osiris. Representado también como una figura momiforme, esto llevó a que las figuras funerarias fueran llamadas ushabtis o "contestadores". El difunto (o la difunta) se convierte en Osiris después de pasar las diversas pruebas del inframundo egipcio.

Coleccionar Ushabtis hoy en día

Los Ushabtis son populares entre los coleccionistas por su variedad de materiales, estilos diferentes y, sobre todo, por la información genealógica y social que proporcionan en sus títulos.

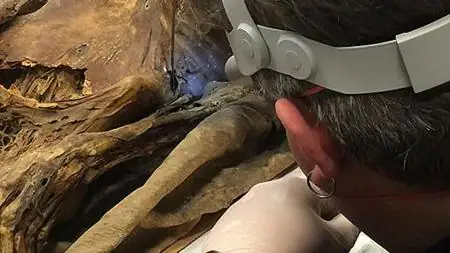

Aquí tenemos un ushabti de Padiusir, cuyo nombre se traduce literalmente como "Un regalo de Osiris". El nombre de su madre aparece como Irbinat y se le identifica como sacerdote de la diosa Smentet. Vivió durante la época en que los persas, y luego los griegos, ocuparon Egipto y Herodoto informó que el ejército egipcio fue derrotado por los persas conduciendo gatos ante ellos. Como los egipcios creían que los gatos eran sagrados, el ejército no se arriesgaría a dañar a un animal sagrado.

Así, se puede aprender y comprender mucho sobre la estructura de la antigua sociedad egipcia gracias a una pequeña estatuilla moldeada a partir de la fayenza egipcia. Podrás encontrar ushabtis como este y otros tesoros en la subasta de hallazgos y restos arqueológicos del Antiguo Egipto. También puedes registrarte aquí para empezar a vender tus propios tesoros en las subastas semanales de Catawiki.