Medina Azahara (Córdoba) ya es Patrimonio Mundial de la Unesco

Edificio basilical del conjunto arqueológico de Medina Azahara. PACO PUENTES | EPVEl yacimiento de Medina Azahara es desde hoy Patrimonio Mundial de la Unesco. La ciudad ideal que Abderramán III soñó para su amada, Azahara –según la leyenda de la que reniegan los arqueólogos–, ha sumado a su singular historia de siglos el reconocimiento de la Unesco, que ha tomado su decisión esta mañana en Manama (Bahréin). Córdoba se convierte en la única ciudad del mundo con cuatro lugares Patrimonio Mundial y España se sitúa como tercer país del mundo y segundo de Europa con más lugares inscritos (46), solo por detrás de China e Italia.

"Esto es una gran satisfacción para nosotros. Medina Azahara es un símbolo de tolerancia y de convivencia. Esta nominación es un ejemplo para seguir apostando por el patrimonio, porque invertir en patrimonio es invertir en el futuro”, ha comentado Miguel Ángel Vázquez, consejero de Cultura de la Junta de Andalucía y miembro de la delegación española que ha acudido al 42ª reunión del Comité de Patrimonio Mundial, tras conocerse la designación. La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, también presente en Manama, ha abundado en el ejemplo de respeto que fue la ciudad califal. "Cuidaremos de Medina Azahara como lo hemos hecho de la Mezquita. Esta inclusión es un ejemplo de que la convivencia de culturas ahora es tan importante como en el pasado". La presidenta de la comunidad andaluza, Susana Díaz, se sumaba al entusiasmo de la delegación a través de Twitter. "Hoy en un gran día para Córdoba y Andalucía", concluía su mensaje.

La alegría en Bahréin se ha desbordado en la propia Medina Azahara, donde desde el fin de semana se han congregado altos cargos de la Junta y del Ayuntamiento de Córdoba y los anteriores directores del complejo arqueológico, así como el actual, Alberto Montejo, que se ha implicado intensamente en todo el proceso para conseguir la designación de Patrimonio Mundial. La ciudad palatina abrirá sus puertas mañana a todos los visitantes para celebrar este reconocimiento.

“Técnicamente la candidatura era la más sólida”, señala Montejo. Esta distinción reconoce el singular valor arqueológico e histórico de la ciudad palatina, pero también es un acicate para el desarrollo de las investigaciones en las próximas décadas. “Este es un sitio excepcional por el grado de conservación y va a permitir poder seguir investigando en el futuro. Esta ciudad tiene 115 hectáreas de extensión y solo está excavado el 10%. Tenemos el 90% por investigar y el resultado no lo vamos a ver nosotros. Esto es un trabajo de generaciones de arqueólogos, de restauradores y arquitectos que tendrán que continuar”, explica entusiasmado Montejo.

Vista aérea de Medina Azahara.

Abderramán III comenzó la construcción de Medina Azahara en el 936. La leyenda atribuye su origen al amor, pero la realidad es siempre más prosaica. El califa quería mostrar al mundo la grandeza y superioridad de la dinastía Omeya y proyectó su deseo en esa ciudad a los pies de Sierra Morena, justo donde la montaña penetra en el valle del Guadalquivir. Abderramán III fundó una urbe nueva que fue testimonio de una cultura que desapareció en su periodo de esplendor.

Las guerras intestinas en el seno de Al-Andalus la redujeron a ruinas solo 70 años después de su creación. Una ciudad efímera pero que ha llegado a nuestros días intacta -nunca se ha construido sobre ella-, convirtiéndose en una evidencia física del Califato de Córdoba, algo único en Occidente. “Es un banco de investigación arqueológica histórica para recuperar la arquitectura, el arte, la jardinería… aspectos que pueden dar a conocer cómo era una ciudad califal, cómo se construía, cómo se pensaba en esa época”, indica Montejo.

Pese a su singularidad y belleza, los muros, palacios y mosaicos que encierra Medina Azahara son bastante desconocidos. El atractivo arrebatador de la Mezquita y la mala comunicación entre la capital cordobesa y el enclave (6 kilómetros de distancia sin medios de transporte que hagan rutas periódicas) complican la llegada. Frente a los dos millones de personas que visitan anualmente la Mezquita-Catedral, solo una media de 185.000 se pasea por las calles de la ciudad califal. “El que tiene interés viene, como pueda”, señala Montejo. “Pero el gran público es el que no se acerca, porque no está dentro de la ruta turística de la ciudad de Córdoba. Nosotros queremos que vengan a Medina Azahara”, sostiene.

Foto: Turistas, este fin de semana visitando Medina Azahara - VALERIO MERINO

La designación como Patrimonio Mundial cambiará esta circunstancia. Está demostrado que cuando un sitio recibe esta distinción, entre los tres y seis meses posteriores se produce un incremento significativo de las visitas. Medina Azahara está preparada para esta nueva coyuntura turística. “El año pasado tuvimos 186.000 visitantes, pero en 2001, cuando se desarrolló la exposición sobre el esplendor de los Omeyas, recibimos casi 400.000”, explica Montejo. Desde la Junta recuerdan que Andalucía no sufre los problemas de turismo masivo de otros lugares de España. “Nosotros promovemos un turismo de calidad y sostenible, queremos que las visitas sean agradables y por eso hemos puesto límites en los accesos a la Alhambra, aunque no hemos detectado esa amenaza en Medina Azahara”, señala Vázquez.

Con la decisión de la Unesco, Córdoba suma un nuevo sitio Patrimonio Mundial de la Unesco a los que ya atesora –Mezquita-Catedral, Judería y casco antiguo y Fiesta de los Patios (además de su participación en los de Flamenco y comida mediterránea, Patrimonios Inmateriales)–. Su alcaldesa, la socialista Isabel Ambrosio, asume el reto que esto supone para la ciudad: “Sumar cuatro declaraciones de patrimonio mundial es ser un referente a nivel internacional en uno de los sectores más exigentes como es el del turismo cultural y patrimonial, eso nos obliga a extremar las medidas de protección, conservación y difusión de esos bienes, además de ponerlos en valor para la ciudad para que los cordobeses lo vean como la oportunidad que son”.

El Salón Rico de Medina Azahara.

La candidatura de Medina Azahara ha contado con un fuerte apoyo ciudadano, espoleado las últimas semanas a través del Hashtag #EstoyConMedina, y este fin de semana con un libro de visitas que se ha colocado en las instalaciones del Museo del complejo arqueológico. Pero el respaldo no puede terminar aquí. “Pido a los ciudadanos que no se queden solo en el hashtag, sino que se impliquen más en el yacimiento y vengan a vernos y a conocer la ciudad y que participe en las actividades”, reclama Montejo.

Los salones refinados, las frágiles arquerías, las delicadas filigranas de sus capiteles o las calles laberínticas que asoman en Medina Azara representan solo un 10% de lo que fue esta imponente urbe. Queda un 90% de secretos por descubrir, un trabajo de generaciones que apuntalará el futuro de una ciudad que fue destruida siete décadas después de su fundación, fruto de las luchas que acabaron con la dinastía Omeya, pero cuyo esplendor ha perdurado a través del tiempo y ahora ya es Patrimonio Mundial.

LOS OTROS SITIOS QUE ENTRAN EN LA LISTA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

El Comité del Patrimonio Mundial, reunido en Manama (Bahréin) bajo la presidencia de la Jequesa Haya Bint Rashed Al-Khalifa, ha inscrito ya estos nuevos sitios culturales en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El examen de las candidaturas de inscripción continuará durante todo el fin de semana.

Los nuevos sitios son (por orden de inscripción):

Sitio arqueológico de Thimlich Ohinga (Kenya) — Situado en la región del lago Victoria, al nordeste de la ciudad de Migori, este sitio contiene los vestigios de un asentamiento humano fortificado que fue construido con piedras sin labrar y unidas sin mortero, a principios del siglo XVI probablemente. Las construcciones parecen haber servido para garantizar la seguridad de la población y del ganado, así como para determinar las diferentes unidades sociales y relaciones socioeconómicas vinculadas a sociedades basadas en el linaje. Thimlich Ohinga no sólo es el recinto de este tipo más vasto y mejor conservado de todos los existentes, sino que además constituye un ejemplo excepcional de las construcciones tradicionales compactas con piedra seca realizadas desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XX por las primeras comunidades pastorales asentadas en la cuenca del lago Victoria.

Antigua ciudad de Qalhât (Omán) — Ubicado en el litoral oriental del sultanato de Omán, este sitio engloba los vestigios de la antigua ciudad de Qalhât, circunscrita por murallas interiores y exteriores, así como los restos de algunas necrópolis situadas fuera de las fortificaciones. Entre los siglos XI y XV, bajo el dominio de los príncipes de Ormuz, Qalhât llegó a ser una importante ciudad portuaria de la costa oriental de la Península Arábiga. Sus vestigios arqueológicos constituyen hoy en día un testimonio único en su género de los intercambios comerciales marítimos de la Arabia Oriental con el África del Este y la India, e incluso con el Asia Sudoriental y China.

Oasis de Al –Ahsa, un paisaje cultural en evolución (Arabia Saudita) – Situado en la parte oriental de la Península Arábiga, el oasis de Al-Ahsa es un sitio serial que comprende jardines, canales, manantiales, pozos, un lago de drenaje, edificios históricos, un tejido urbano y sitios arqueológicos que se considera representan huellas de ocupación humana sedentaria en la región del Golfo desde el Neolítico hasta nuestros días. Esto se manifiesta en particular en las fortalezas históricas subsistentes, las mezquitas, los manantiales, los canales y otros dispositivos de gestión del agua. Con 2,5 millones de palmeras, Al-Ahsa es el mayor oasis del mundo. Este paisaje geocultural único es un ejemplo excepcional de interacción humana con el medio ambiente.

Conjuntos neogótico victoriano y ‘art déco’ de Mumbai (India) — Ciudad portuaria comercial de importancia mundial, Mumbai fue en la segunda mitad del siglo XIX escenario de un ambicioso proyecto urbanístico que se plasmó en la construcción de un conjunto de edificios públicos de estilo neogótico victoriano en torno a la verde explanada del Gran Óvalo, al que vino añadirse un nuevo conjunto de inmuebles art déco a principios del siglo XX. Las construcciones victorianas integraron elementos de la arquitectura india, como balcones y porches, para adaptarse a las condiciones climáticas locales, y en los demás edificios, destinados a viviendas y salas de cine, las nociones estéticas del art déco se fusionaron con formas conceptuales y simbólicas propiamente indias, dando así origen a un estilo único en su género que más tarde se denominaría art indo-déco. Estos dos conjuntos arquitectónicos son una muestra de las etapas por las que atravesó la modernización de Mumbai a lo largo de los siglos XIX y XX.

Paisaje arqueológico sasánida de la región del Fars (República Islámica del Irán) — Situados al sureste de la provincia iraní del Fars, estos ocho sitios arqueológicos se encuentran en tres zonas geográficas: Firuzabad, Bishapur y Savestan. Se trata de estructuras fortificadas, palacios y planos urbanos cuya construcción se remonta a los primeros y últimos momentos del imperio sasánida, que se extendió en la región entre los años 224 y 658 de nuestra era. Los sitios comprenden en particular la primera capital del fundador de la dinastía, Ardachir Papakan y una ciudad y estructuras arquitectónicas debidas a su sucesor, el rey Shapur Iº. Este paisaje arqueológico, que se apoya en una explotación óptima de la topografía natural, atestigua la influencia de las tradiciones culturales aqueménidas y partas y de los intercambios con el arte romano, que tuvieron una importante influencia en la arquitectura y los enfoques artísticos del periodo islámico.

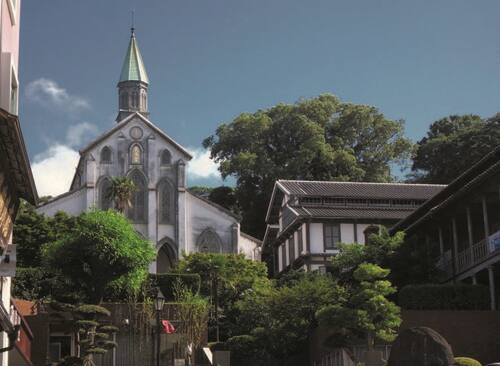

Sitios de los cristianos ocultos en la región de Nagasaki (Japón) — Situados al noroeste de la isla de Kyushu, los 12 elementos constitutivos de este sitio serial están integrados por diez pueblos, el castillo Hara y una catedral, construidos entre los siglos XVI y XIX. Todos estos lugares son testigos de las más antiguas actividades de los misioneros y colonos cristianos en el momento de su encuentro con el Japón, de la prolongada etapa ulterior de proscripción del cristianismo y persecución de sus adeptos, y de la fase de revitalización de las comunidades cristianas tras el fin de la prohibición en 1873. Este sitio constituye un testimonio único en su género de la tradición cultural específica surgida de la vida clandestina de los cristianos de la región de Nagasaki, que desde el siglo XVII hasta el XIX transmitieron en secreto su fe durante todo el periodo de proscripción del cristianismo en el Japón.

Los ‘sansa’, monasterios budistas de las montañas de Corea (República de Corea) — Los sansason monasterios budistas dispersos en las montañas de las provincias meridionales de la Península de Corea. Fundados entre los siglos VII y IX, los siete monasterios-templos integrantes del sitio poseen rasgos comunes, típicamente coreanos, en su distribución espacial. Constan de un patio central cubierto denominado madang, que está flanqueado por cuatro edificios: la estancia de Buda, el pabellón, la sala de lectura y el dormitorio. Poseedores de un gran número de elementos arquitectónicos, objetos, documentos y santuarios primorosos, estos monasterios han subsistido hasta nuestros días y siguen siendo lugares donde se practica a diario la religión budista.

“Aasivissuit-Nipisat” – Cotos de caza marítimos y glaciares de los inuits (Dinamarca) — Situado en la parte central del noroeste de Groenlandia, este sitio posee vestigios ilustrativos de 4.200 años de la historia de sus poblaciones indígenas que han configurado todo un paisaje cultural con sus hábitos de caza de animales marinos y terrestres, sus migraciones estacionales y su rico e intacto patrimonio cultural inmaterial vinculado al clima, la navegación y la medicina. Elementos característicos de este sitio son las grandes casas para pasar la temporada invernal, las huellas de las partidas de caza del caribú y los yacimientos arqueológicos de la cultura inuit, tanto la prehistórica como la histórica. Integrado por siete localidades importantes, desde la de Nipisat, situada al oeste, hasta la de Aasivissuit, situada al este en las proximidades del casquete polar, el paisaje cultural de este sitio es una muestra de la perdurabilidad de las culturas humanas de Groenlandia y de sus ancestrales migraciones estacionales.

Conjunto arqueológico fronterizo de Hedeby y la Danevirke (Alemania) — Hedeby es un sitio arqueológico con vestigios de un antiguo emporio que muestran trazados de calles, así como edificios, cementerios y un puerto construidos durante el primer milenio de nuestra era y principios del segundo. El sitio está rodeado por un segmento de la Danevirke, línea de fortificaciones que atraviesa el istmo de Schleswig, cuya angostura separa la Península de Jutlandia del resto del continente europeo. Por su excepcional situación entre el Imperio Franco, al sur, y el Reino de Dinamarca, al norte, Hedeby se convirtió en un importante eje del comercio entre Escandinavia y el resto de Europa, por un lado, y entre el Mar del Norte y el Mar Báltico, por otro lado. La abundancia de material arqueológico del sitio y su excelente conservación han hecho de Hedeby un lugar esencial para poder interpretar la evolución histórica y socioeconómica de Europa en la época de los vikingos.

Ciudad de Olivetti (Italia). La UNESCO también incluyó en su lista un conjunto industrial en Ivrea, Italia. Se trata del que fue el laboratorio de experimentación y producción de la empresa Olivetti, dedicada a la fabricación de máquinas de escribir, calculadoras y computadoras. Además de una fábrica, el sitio comprende varios edificios destinados a albergar diferentes servicios administrativos y sociales, así como viviendas para el personal. El conjunto arquitectónico fue diseñado por arquitectos italianos entre 1930 y 1960, y según la UNESCO supone "una visión moderna de la relación entre la arquitectura y la producción manufacturera".

Ciudad califal de Medina Azahara (España) — Este yacimiento arqueológico engloba los majestuosos vestigios de la ciudad palaciega edificada a mediados del siglo X por la dinastía de los Omeyas para que fuera sede del califato de Córdoba. Después de un próspero periodo de casi ochenta años, Medina Azahara fue saqueada durante la guerra civil sucesoria de 1009-1010 que acabó con el poder de los califas. Los restos de la ciudad cayeron en el olvido durante más mil años, hasta su redescubrimiento en el primer tercio del siglo XX. Este sitio urbano abarca numerosas infraestructuras —calzadas, puentes y sistemas hidráulicos— así como edificios, elementos decorativos y objetos de uso diario que permiten conocer más a fondo la época de máximo esplendor de la desaparecida civilización islámica occidental de al-Ándalus

Fuente: elpais.com | 1 de julio de 2018

Sitio arqueológico de Thimlich Ohinga (Kenya) — Situado en la región del lago Victoria, al nordeste de la ciudad de Migori, este sitio contiene los vestigios de un asentamiento humano fortificado que fue construido con piedras sin labrar y unidas sin mortero, a principios del siglo XVI probablemente. Las construcciones parecen haber servido para garantizar la seguridad de la población y del ganado, así como para determinar las diferentes unidades sociales y relaciones socioeconómicas vinculadas a sociedades basadas en el linaje. Thimlich Ohinga no sólo es el recinto de este tipo más vasto y mejor conservado de todos los existentes, sino que además constituye un ejemplo excepcional de las construcciones tradicionales compactas con piedra seca realizadas desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XX por las primeras comunidades pastorales asentadas en la cuenca del lago Victoria.

Antigua ciudad de Qalhât (Omán) — Ubicado en el litoral oriental del sultanato de Omán, este sitio engloba los vestigios de la antigua ciudad de Qalhât, circunscrita por murallas interiores y exteriores, así como los restos de algunas necrópolis situadas fuera de las fortificaciones. Entre los siglos XI y XV, bajo el dominio de los príncipes de Ormuz, Qalhât llegó a ser una importante ciudad portuaria de la costa oriental de la Península Arábiga. Sus vestigios arqueológicos constituyen hoy en día un testimonio único en su género de los intercambios comerciales marítimos de la Arabia Oriental con el África del Este y la India, e incluso con el Asia Sudoriental y China.

Oasis de Al –Ahsa, un paisaje cultural en evolución (Arabia Saudita) – Situado en la parte oriental de la Península Arábiga, el oasis de Al-Ahsa es un sitio serial que comprende jardines, canales, manantiales, pozos, un lago de drenaje, edificios históricos, un tejido urbano y sitios arqueológicos que se considera representan huellas de ocupación humana sedentaria en la región del Golfo desde el Neolítico hasta nuestros días. Esto se manifiesta en particular en las fortalezas históricas subsistentes, las mezquitas, los manantiales, los canales y otros dispositivos de gestión del agua. Con 2,5 millones de palmeras, Al-Ahsa es el mayor oasis del mundo. Este paisaje geocultural único es un ejemplo excepcional de interacción humana con el medio ambiente.

Conjuntos neogótico victoriano y ‘art déco’ de Mumbai (India) — Ciudad portuaria comercial de importancia mundial, Mumbai fue en la segunda mitad del siglo XIX escenario de un ambicioso proyecto urbanístico que se plasmó en la construcción de un conjunto de edificios públicos de estilo neogótico victoriano en torno a la verde explanada del Gran Óvalo, al que vino añadirse un nuevo conjunto de inmuebles art déco a principios del siglo XX. Las construcciones victorianas integraron elementos de la arquitectura india, como balcones y porches, para adaptarse a las condiciones climáticas locales, y en los demás edificios, destinados a viviendas y salas de cine, las nociones estéticas del art déco se fusionaron con formas conceptuales y simbólicas propiamente indias, dando así origen a un estilo único en su género que más tarde se denominaría art indo-déco. Estos dos conjuntos arquitectónicos son una muestra de las etapas por las que atravesó la modernización de Mumbai a lo largo de los siglos XIX y XX.

Paisaje arqueológico sasánida de la región del Fars (República Islámica del Irán) — Situados al sureste de la provincia iraní del Fars, estos ocho sitios arqueológicos se encuentran en tres zonas geográficas: Firuzabad, Bishapur y Savestan. Se trata de estructuras fortificadas, palacios y planos urbanos cuya construcción se remonta a los primeros y últimos momentos del imperio sasánida, que se extendió en la región entre los años 224 y 658 de nuestra era. Los sitios comprenden en particular la primera capital del fundador de la dinastía, Ardachir Papakan y una ciudad y estructuras arquitectónicas debidas a su sucesor, el rey Shapur Iº. Este paisaje arqueológico, que se apoya en una explotación óptima de la topografía natural, atestigua la influencia de las tradiciones culturales aqueménidas y partas y de los intercambios con el arte romano, que tuvieron una importante influencia en la arquitectura y los enfoques artísticos del periodo islámico.

Sitios de los cristianos ocultos en la región de Nagasaki (Japón) — Situados al noroeste de la isla de Kyushu, los 12 elementos constitutivos de este sitio serial están integrados por diez pueblos, el castillo Hara y una catedral, construidos entre los siglos XVI y XIX. Todos estos lugares son testigos de las más antiguas actividades de los misioneros y colonos cristianos en el momento de su encuentro con el Japón, de la prolongada etapa ulterior de proscripción del cristianismo y persecución de sus adeptos, y de la fase de revitalización de las comunidades cristianas tras el fin de la prohibición en 1873. Este sitio constituye un testimonio único en su género de la tradición cultural específica surgida de la vida clandestina de los cristianos de la región de Nagasaki, que desde el siglo XVII hasta el XIX transmitieron en secreto su fe durante todo el periodo de proscripción del cristianismo en el Japón.

Los ‘sansa’, monasterios budistas de las montañas de Corea (República de Corea) — Los sansason monasterios budistas dispersos en las montañas de las provincias meridionales de la Península de Corea. Fundados entre los siglos VII y IX, los siete monasterios-templos integrantes del sitio poseen rasgos comunes, típicamente coreanos, en su distribución espacial. Constan de un patio central cubierto denominado madang, que está flanqueado por cuatro edificios: la estancia de Buda, el pabellón, la sala de lectura y el dormitorio. Poseedores de un gran número de elementos arquitectónicos, objetos, documentos y santuarios primorosos, estos monasterios han subsistido hasta nuestros días y siguen siendo lugares donde se practica a diario la religión budista.

“Aasivissuit-Nipisat” – Cotos de caza marítimos y glaciares de los inuits (Dinamarca) — Situado en la parte central del noroeste de Groenlandia, este sitio posee vestigios ilustrativos de 4.200 años de la historia de sus poblaciones indígenas que han configurado todo un paisaje cultural con sus hábitos de caza de animales marinos y terrestres, sus migraciones estacionales y su rico e intacto patrimonio cultural inmaterial vinculado al clima, la navegación y la medicina. Elementos característicos de este sitio son las grandes casas para pasar la temporada invernal, las huellas de las partidas de caza del caribú y los yacimientos arqueológicos de la cultura inuit, tanto la prehistórica como la histórica. Integrado por siete localidades importantes, desde la de Nipisat, situada al oeste, hasta la de Aasivissuit, situada al este en las proximidades del casquete polar, el paisaje cultural de este sitio es una muestra de la perdurabilidad de las culturas humanas de Groenlandia y de sus ancestrales migraciones estacionales.

Conjunto arqueológico fronterizo de Hedeby y la Danevirke (Alemania) — Hedeby es un sitio arqueológico con vestigios de un antiguo emporio que muestran trazados de calles, así como edificios, cementerios y un puerto construidos durante el primer milenio de nuestra era y principios del segundo. El sitio está rodeado por un segmento de la Danevirke, línea de fortificaciones que atraviesa el istmo de Schleswig, cuya angostura separa la Península de Jutlandia del resto del continente europeo. Por su excepcional situación entre el Imperio Franco, al sur, y el Reino de Dinamarca, al norte, Hedeby se convirtió en un importante eje del comercio entre Escandinavia y el resto de Europa, por un lado, y entre el Mar del Norte y el Mar Báltico, por otro lado. La abundancia de material arqueológico del sitio y su excelente conservación han hecho de Hedeby un lugar esencial para poder interpretar la evolución histórica y socioeconómica de Europa en la época de los vikingos.

Ciudad de Olivetti (Italia). La UNESCO también incluyó en su lista un conjunto industrial en Ivrea, Italia. Se trata del que fue el laboratorio de experimentación y producción de la empresa Olivetti, dedicada a la fabricación de máquinas de escribir, calculadoras y computadoras. Además de una fábrica, el sitio comprende varios edificios destinados a albergar diferentes servicios administrativos y sociales, así como viviendas para el personal. El conjunto arquitectónico fue diseñado por arquitectos italianos entre 1930 y 1960, y según la UNESCO supone "una visión moderna de la relación entre la arquitectura y la producción manufacturera".

Ciudad califal de Medina Azahara (España) — Este yacimiento arqueológico engloba los majestuosos vestigios de la ciudad palaciega edificada a mediados del siglo X por la dinastía de los Omeyas para que fuera sede del califato de Córdoba. Después de un próspero periodo de casi ochenta años, Medina Azahara fue saqueada durante la guerra civil sucesoria de 1009-1010 que acabó con el poder de los califas. Los restos de la ciudad cayeron en el olvido durante más mil años, hasta su redescubrimiento en el primer tercio del siglo XX. Este sitio urbano abarca numerosas infraestructuras —calzadas, puentes y sistemas hidráulicos— así como edificios, elementos decorativos y objetos de uso diario que permiten conocer más a fondo la época de máximo esplendor de la desaparecida civilización islámica occidental de al-Ándalus

Fuente: elpais.com | 1 de julio de 2018