Una investigación analiza la pudrición de la carne para descifrar la dieta neandertal

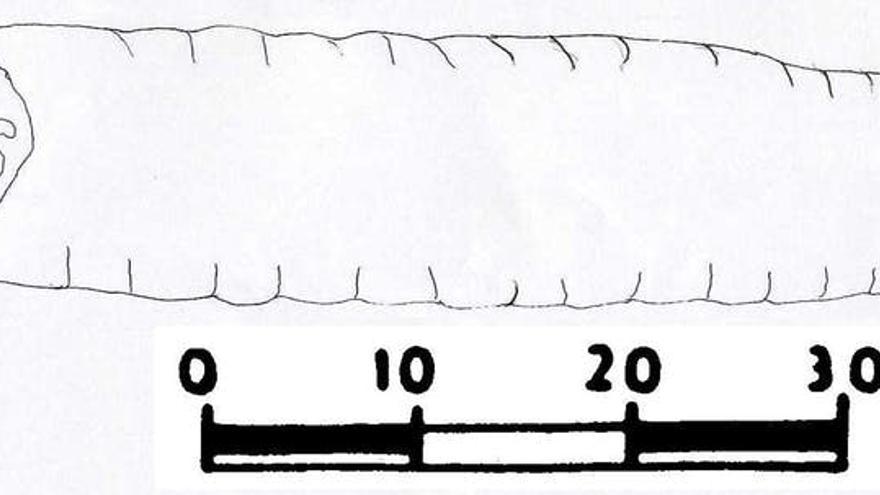

La paleobióloga Kimberly Foecke está llevando a cabo la medición de los cambios bioquímicos que experimenta la carne podrida con la esperanza de comprender mejor la composición de la dieta de los neandertales. Un filete fresco (izquierda) se ha vuelto pútrido y negro después de 15 días (derecha).Los científicos saben que los neandertales comían mucha carne. Los huesos fosilizados de los homínidos tienden a tener niveles altos de una forma pesada del nitrógeno, el nitrógeno-15 (un isótopo estable y no radiactivo), en comparación con el isótopo más ligero, el nitrógeno-14. El nitrógeno-15 es menos abundante en las plantas y se concentra más en la cadena alimenticia, puesto que es más difícil de descomponer que el nitrógeno-14.

Pero exactamente cuánta carne comían estos homínidos, y qué más elementos componían su dieta, es algo controvertido. Evidencias obtenidas de partículas en los dientes fósiles sugieren que los neandertales también consumían una variedad de plantas. Pero las mediciones del nitrógeno-15 apuntan a que "existía una cantidad excesivamente grande de carne en su dieta", dice Foecke. Esos niveles tienden a ser incluso más altos que los que se observan en los principales carnívoros, como las hienas, las cuales comen, casi en su totalidad, carne.

Foecke cree que esas altas proporciones del nitrógeno-15 pueden explicarse no solo por la cantidad de carne que comían los neandertales, sino también por cómo la obtuvieron y prepararon, pues si la carne se comía fresca o podrida, cruda o cocinada, tal vez podía influir en la concentración del nitrógeno-15. Es por ello que Foecke ha procedido a medir los isótopos del nitrógeno en los cortes de carne, tratando de precisar los cambios bioquímicos que la misma experimenta a medida que se pudre.

Sin embargo, los filetes que se compran en la tienda de comestibles no sirven para este experimento. En su lugar, Foecke llama a su carnicero en Maryland, quien se asegura de que reciba carne fresca de animales que se han criado lo más parecido posible al modo existente en el Pleistoceno. Hay que tener en cuenta que hace 200.000 años no se administraban hormonas ni antibióticos a los animales que eran cazados. Es decir, ella necesita animales criados con dietas orgánicas que puedan servir para el análisis.

Imagen: Recreación de Mauricio Antón.

En tal sentido, Foecke deja que los filetes de carne se pudran durante 16 días en una caja cubierta con una malla en el patio trasero de su casa, o algunas veces en un invernadero, y toma muestras diariamente de los valores de nitrógeno existentes en dichos filetes.

Aunque ella planea llevar a cabo muestreos futuros por periodos de tiempo más largos, los resultados preliminares sugieren que las proporciones de nitrógeno-15 fluctúan a medida que la carne se pudre.

En la primera semana, los niveles aumentan. La carne está húmeda y hay mucha actividad microbiana que descompone el nitrógeno-14 más ligero de modo más rápido que el nitrógeno-15, según informó Foecke el pasado 14 de diciembre en la reunión de la American Geophysical Union. "Huele bastante horrible", dice ella, aunque con el paso del tiempo el hedor disminuye a medida que la carne se ennegrece y adquiere una consistencia parecida a la cecina.

La investigación de Foecke sugiere, hasta el momento, que comer carne podrida puede, al menos en parte, explicar las altas proporciones de nitrógeno-15 en los fósiles neandertales. Y tiene sentido suponer que los neandertales no estuvieran en disposición de comer carne fresca siempre, particularmente cuando mataban animales grandes, dado que el cadáver de un animal de gran tamaño puede durar días en consumirse.

Foecke está midiendo, igualmente, lo que le sucede bioquímicamente a la carne cuando se la cocina o se ahuma, que son otros posibles pasos de preparación de la misma que podrían haber usado los neandertales y que también pueden afectar al nitrógeno-15.

Fuente: sciencenews.org | 2 de enero de 2018