El primer árbol genealógico de todos los humanos se remonta a más de 2.000 generaciones

Un mercado en la ciudad de Chennai (India). IDREES MOHAMMED (EFE).Investigadores en EE UU y el Reino Unido acaban de componer el mayor árbol genealógico de la historia, pues representa a todos los humanos vivos del planeta Tierra. Este complejísimo mapa recoge el parentesco de las diferentes poblaciones humanas actuales generación a generación hasta el origen de nuestros antepasados remotos en África. El árbol desvela nuevos detalles sobre las migraciones de nuestra especie por el planeta y puede aclarar momentos cruciales, como la salida de África de un grupo de Homo sapiens hace 72.000 años —o 2.400 generaciones— y del que descendemos todos los humanos actuales.

“Este es el mayor árbol de familia de los humanos y describe nuestro origen y expansión por el mundo basado en las variaciones genéticas de la especie”, explica Wilder Wohns (izquierda), investigador del Instituto Broad (EE UU) y primer autor de este trabajo que se publica en la revista Science. Este árbol genealógico humano "es en realidad un primer borrador”, aclara Wohns. Tener la imagen completa requeriría conocer el genoma de todos los humanos vivos y el de todos los que vivieron, que sumarían unos 124.000 millones de almas desde que el Homo sapiens comenzó a existir hace unos 200.000 años.

Esta genealogía se ha compuesto a partir de fuentes diversas. La principal es el genoma de 3.601 personas actuales que viven en más de 200 lugares diferentes del planeta. También se ha incluido la secuencia genómica detallada de tres neandertales, nuestros parientes humanos más cercanos y un denisovano.

También se ha incluido la secuencia genética de una familia completa de Homo sapiens —padre, madre y dos hijos— que vivió en los montes Altai de Rusia hace 4.600 años. Esta familia perteneció a la cultura afanasievo, que genéticamente era muy parecida a los yamna, un pueblo de jinetes y pastores que protagonizaron uno de los capítulos más interesantes y oscuros de la historia: la ocupación de buena parte de Europa occidental gracias en parte a una tecnología puntera: la rueda. El azote yamna llegó hasta la península ibérica, donde desplazaron a los hombres locales casi por completo, según un estudio de 2018 liderado por el prestigioso genetista David Reich (derecha), que también es coautor del trabajo actual. La nueva “genealogía unificada” de nuestra especie también emplea otros 3.589 genomas humanos antiguos.

El genoma de cada persona contiene 3.000 millones de letras que compilan todas las instrucciones necesarias para que su organismo funcione correctamente. Una errata de unas cuantas letras en esa secuencia pueden generar cambios importantes, como una mayor capacidad a para vivir en los lugares más altos del planeta o un mayor riesgo a desarrollar tumores. El nuevo árbol genealógico analiza más de seis millones de secuencias genéticas y 245 millones de esas erratas —mutaciones— para remontarse en el árbol genealógico humano. “El nivel de detalle es tremendo, tenemos información de unos 27 millones de ancestros de personas actuales. Lo que obtenemos es un mapa con líneas y nodos que sirven para estimar las rutas de migración de los humanos por todo el planeta durante toda la historia de la especie humana”, resalta Wohns.

Visualización de linajes ancestrales humanos inferidos a lo largo del tiempo y el espacio. Cada línea representa una relación ancestro-descendiente en nuestra genealogía inferida de genomas modernos y antiguos. El ancho de una línea corresponde a cuántas veces se observa la relación, y las líneas se colorean según la edad estimada del antepasado.

El nuevo árbol coincide muy bien con lo que ya se sabía por hallazgos paleoantropológicos, como que el grupo de Homo sapiens del que descendemos todos los humanos actuales vivió en el noreste de África hace 72.000 años. Los 100 linajes más antiguos tienen como epicentro un punto del noreste de Sudán. El punto podría perfectamente estar en la ruta hacia Egipto y Oriente Próximo que siguieron nuestros ancestros.

El nuevo árbol genealógico también ve claramente la señal genética de que nuestros antepasados tuvieron sexo e hijos con los neandertales y los denisovanos, dos grupos humanos hoy extintos. Hay señales de algo mucho más inquietante: algunas poblaciones de Asia y Oceanía, principalmente de Papúa Nueva Guinea, llevan material genético de humanos “fantasma”; homínidos arcaicos de especie desconocida con los que se toparon los sapiens y no dudaron en cruzarse con ellos.

El trabajo también detecta varios momentos en los que algunas poblaciones humanas estuvieron a punto de desaparecer. Una de las aplicaciones pendientes de este nuevo árbol puede ser explorar qué sucedió hace 74.000 años, cuando la población mundial se redujo a unos pocos miles de personas justo tras la erupción del volcán Toba, en Sumatra, que provocó un cambio climático a temperaturas más gélidas que duró mil años.

Histogramas bidimensionales que muestran la ubicación geográfica de los linajes ancestrales en seis momentos. 1 kya es la abreviatura de hace mil años

Las técnicas aplicadas a la creación de este árbol tienen muchas más aplicaciones, argumenta Wohns. “Más allá de la historia evolutiva, hay muchas investigaciones biológicas que necesitan saber cómo han evolucionado las diferentes poblaciones humanas en el tiempo y el espacio. Esto puede hacerse gracias a esta nueva técnica, que también serviría para animales domésticos, especies salvajes amenazadas, vectores de enfermedades y dolencias de origen genético como el cáncer”, resalta.

La investigadora española Aida Andrés (izquierda), especialista en genética de poblaciones del University College de Londres, opina que "esta nueva técnica tiene sus limitaciones”. El uso de genomas antiguos, muy degradados e incompletos, hace que su precisión sea reducida en algunos casos, explica la experta en un comentario al estudio firmado junto a su colega Jasmin Rees. “El aumento constante de los datos genéticos hará que estas técnicas sean cada vez más útiles, sobre todo para incluir poblaciones poco representadas en las bases de datos genéticas actuales, en las que las muestras de personas en países ricos siguen siendo mayoría".

El genetista del CSIC Carles Lalueza-Fox (derecha), opina que “este trabajo confirma lo que se sabía con un enfoque analítico novedoso basado en la genealogía de fragmentos de cromosomas [los diferentes tomos del genoma]”. “Como toda nueva técnica es difícil saber qué usos tendrá en el futuro”, añade.

Fuente: elpais.com | 24 de febrero de 2022

Investigadores de Oxford crean el mayor árbol genealógico humano de la historia

Investigadores de Oxford han creado el mayor árbol de familia humano a partir de las relaciones genéticas. (UNIVERSIDAD DE OXFORD).

Investigadores de la Universidad de Oxford han creado el mayor árbol genealógico humano de la historia. La nueva red genealógica de la diversidad genética humana revela cómo se relacionan los individuos de todo el mundo, con un detalle sin precedentes, predice los antepasados comunes, incluyendo aproximadamente cuándo y dónde vivieron y recupera acontecimientos clave de la historia evolutiva humana, como la migración fuera de África. Además, este método podría tener amplias aplicaciones en la investigación médica, por ejemplo, identificando predictores genéticos de riesgo de enfermedad.

En las dos últimas décadas se han producido destacados avances en la investigación genética humana, generando datos genómicos de cientos de miles de individuos, incluidos los de miles de personas prehistóricas. Esto plantea la apasionante posibilidad de rastrear los orígenes de la diversidad genética humana para elaborar un mapa completo de la relación entre los individuos de todo el mundo.

Hasta ahora, los principales retos a los que se enfrentaba esta visión eran la búsqueda de una forma de combinar las secuencias genómicas de muchas bases de datos diferentes y el desarrollo de algoritmos para manejar datos de este tamaño. Sin embargo, el nuevo método publicado por investigadores del Instituto de Grandes Datos de la Universidad de Oxford puede combinar fácilmente datos de múltiples fuentes y escalar para dar cabida a millones de secuencias genómicas.

El doctor Yan Wong (izquierda), genetista evolutivo del Big Data Institute y uno de los autores principales, explica que básicamente han construido «un enorme árbol genealógico, una genealogía para toda la humanidad que modela con la mayor exactitud posible la historia que generó toda la variación genética que encontramos en los seres humanos de hoy en día. Esta genealogía nos permite ver cómo la secuencia genética de cada persona se relaciona con todas las demás, a lo largo de todos los puntos del genoma».

Dado que las regiones genómicas individuales sólo se heredan de un progenitor, ya sea la madre o el padre, la ascendencia de cada punto del genoma puede considerarse como un árbol. El conjunto de árboles, conocido como ‘secuencia arbórea’ o ‘gráfico de recombinación ancestral’, enlaza las regiones genéticas a través del tiempo con los ancestros en los que apareció por primera vez la variación genética.

El autor principal, el doctor Wilder Wohns, que llevó a cabo la investigación como parte de su doctorado en el Instituto Big Data y que ahora es investigador postdoctoral en el Instituto Broad del MIT y Harvard, destaca: «Esencialmente, estamos reconstruyendo los genomas de nuestros antepasados y utilizándolos para formar una vasta red de relaciones».

Añade que «así podemos estimar cuándo y dónde vivieron esos antepasados. El poder de nuestro enfoque es que hace muy pocas suposiciones sobre los datos subyacentes y también puede incluir muestras de ADN tanto modernas como antiguas».

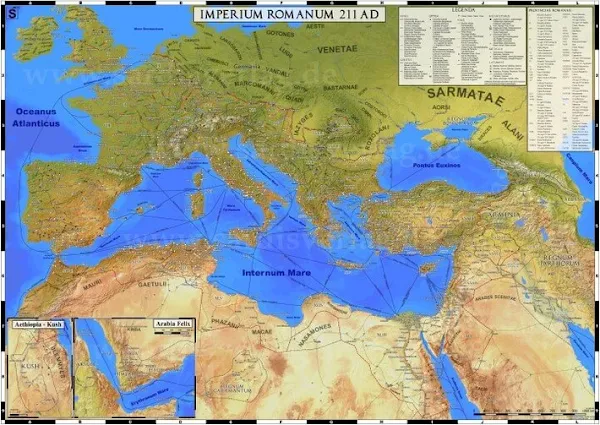

Hace unos 2000 años, los seres humanos estaban bien dispersos por todo el mundo, excepto en gran parte de América del Norte, Oceanía y otros lugares.

Pero hace más de 300.000 años, los humanos estaban más centrados en África, según muestra la imagen del mapa.

Una red de 27 millones de ancestros

El estudio integró datos sobre genomas humanos modernos y antiguos procedentes de ocho bases de datos diferentes e incluyó un total de 3.609 secuencias genómicas individuales de 215 poblaciones. Los genomas antiguos incluían muestras encontradas en todo el mundo con edades comprendidas entre 1.000 y más de 100.000 años. Los algoritmos predijeron dónde debían estar presentes los ancestros comunes en los árboles evolutivos para explicar los patrones de variación genética. La red resultante contenía casi 27 millones de ancestros.

Tras añadir los datos de localización de estos genomas de muestra, los autores utilizaron la red para estimar dónde habían vivido los ancestros comunes predichos. Los resultados recapitularon con éxito los acontecimientos clave de la historia evolutiva humana, incluida la migración fuera de África.

Aunque el mapa genealógico ya es un recurso extremadamente rico, el equipo de investigación planea hacerlo aún más completo, incorporando datos genéticos a medida que estén disponibles. Dado que las secuencias arbóreas almacenan datos de forma muy eficiente, el conjunto de datos podría dar cabida fácilmente a millones de genomas adicionales.

Wong subraya que «este estudio está sentando las bases para la próxima generación de secuencias de ADN. A medida que mejore la calidad de las secuencias genómicas de las muestras de ADN modernas y antiguas, los árboles serán aún más precisos y, con el tiempo, podremos generar un mapa único y unificado que explique la ascendencia de toda la variación genética humana que vemos hoy en día».

Por su parte, el doctor Wohns añade que, «aunque el estudio se centra en los seres humanos, el método es válido para la mayoría de los seres vivos, desde los orangutanes hasta las bacterias. Podría ser especialmente beneficioso para la genética médica, al separar las verdaderas asociaciones entre regiones genéticas y enfermedades de las conexiones espurias derivadas de nuestra historia ancestral común», concluye.

Fuente: naiz.eus | 25 de febrero de 2022