Así lucía el rostro de Tutankamón, según la recreación más precisa realizada hasta la fecha

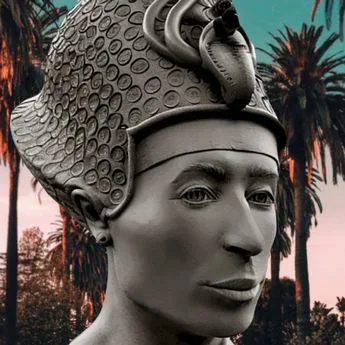

Foto: Última versión de la reconstrucción del rostro de Tutankamón. Crédito: Christian Corbet a través de Pen News).El renombrado investigador occidental Andrew Nelson estudia bioarqueología, en parte, porque le permite comprender cómo vivía la gente hace miles de años. Y, aunque ha viajado por el mundo investigando momias antiguas, su última aventura con el faraón Tutankamón es inolvidable.

“La mejor manera de saber sobre la gente del pasado es estudiar momias, esqueletos y artefactos funerarios. Trabajar en una momia nos dice cómo era un individuo como persona”, dice Nelson, catedrático y profesor de antropología.

Con motivo del centenario de la apertura de la tumba del rey Tutankamón por parte de Howard Carter, la emisora pública estadounidense PBS emitió un documental de dos partes titulado Tutankamón: aliados y enemigos, y Nelson ha sido un actor destacado en el mismo.

La investigación bioarqueológica de Andrew Nelson se centra en el estudio de restos humanos de culturas antiguas. (Foto por Darryl Lahteenmaa).

“He trabajado con muchas momias en Perú, Egipto y otros lugares, y cada una es especial. Cada momia era una persona que merece nuestro respeto, y eso es importante, como igualmente importante es contar sus historias, pero solo hay un faraón Tutankamón”, reseña Nelson.

A pedido de la productora, siguiendo una recomendación de Sahar Saleem (izquierda), profesora de radiología en la Facultad de Medicina Kasr AlAiny de la Universidad de El Cairo, Nelson recibió el encargo de participar en una nueva reconstrucción facial del Rey Tutankamón. El proceso involucró el uso de tomografías computarizadas (TC) y el software de bioimágenes 3D Dragonfly para crear un modelo virtual del cráneo del faraón.

“Tengo muchos escaneos de otras momias egipcias, pero es realmente difícil obtener el escaneo de un faraón, por lo que trabajar con la momia de Tutankamón ha sido la mejor experiencia de todas”, dijo Nelson, miembro del Instituto de Huesos y Articulaciones de la Universidad de Western, Ontario. “Fue solo a través de la participación de Sahar Saleem que pudimos obtener el permiso de las autoridades egipcias para poder examinar todos los datos”.

Antes de que se completara la momificación de Tutankamón en 1323 a. C., se vertió resina en su cavidad craneal vacía (el espacio en el cráneo que contiene el cerebro), y sus mejillas se cubrieron con tiras de lino recubiertas de resina. Esta técnica se usó para dar forma a su rostro después de que se secó durante el proceso de momificación, pero provocó que la disección virtual realizada por Nelson fuera extremadamente difícil.

Una captura de pantalla de las tomografías computarizadas (TC) y el software de bioimágenes 3D utilizado para crear un modelo virtual del cráneo del faraón Tutankamón.

“Pusieron compresas debajo de las mejillas y en la boca para tratar de mantener la forma de la cara. Pero, aún así, no era su cara original. No había tejido muscular, por lo que es una especie de versión reducida de su rostro real”, señala Nelson. “Nuestro trabajo consistió en tratar de conservar la cara y esencialmente reanimarla”.

Una vez que se completó la reconstrucción digital del cráneo, Nelson trabajó con la empresa Objex Unlimited, de Toronto, para producir una impresión tridimensional del cráneo. Luego se asoció con el artista de Sackville, New Brunswick, Canadá, Christian Corbet (derecha), quien primero hizo una representación forense del busto de Tutankamón sin orejas ni expresión, y siguió con su versión artística final, inspirada en la egiptología y el arte egipcio, todo lo cual aparece en el documental.

“Trabajamos a partir del modelo 3D del cráneo, y luego agregamos capas de músculo hasta lograr reconstruir el rostro”, relata Nelson. “La anatomía de su cráneo sirvió de guía para la reconstrucción facial, así que creo que tiene una apariencia mucho más realista que cualquiera de las que hemos visto en el pasado”.

Originalmente, el modelo 3D se creó con los ojos cerrados, sin orejas y sin expresión. Sin embargo, el escultor Christian Corbet decidió ser "más creativo”. Una vez completada la reconstrucción de Tutankamón "se le puso ojos abiertos, la corona de guerra, y se dejó una ligera apertura de labios", dice Corbet. “De alguna manera mágica, me recordó que era un faraón y di mi aprobación al trabajo terminado. Como artista, simplemente sabes cuándo algo está bien”.

El toque final, que no ha sido parte de las reconstrucciones faciales anteriores de Tutankamón, fue la inclusión de un khepresh sobre su cabeza.

La reconstrucción facial final del Rey Tut, completa con un 'khepresh' sobre su cabeza. Soura Films/Christian Corbet via Pen News.

“El 'khepresh', que es la corona de batalla de los faraones, ciertamente realza la reconstrucción”, subraya Nelson. "Hay muchas ilustraciones y representaciones en el arte egipcio con Tutankamón usando esta corona, con la serpiente en la frente, y por eso optamos por ponerla".

En el documental, la arqueóloga egipcia Yasmin El Shazly y el fotógrafo Mahmoud Rashad (izquierda) inspeccionan las inconsistencias históricas sobre Tutankamón y exploran los misterios de su vida y su entierro.

“El objetivo de la producción era contar la historia del faraón Tutankamón como persona, cómo era cuando fue faraón-niño”, concluye Nelson. “Los presentadores visitaron lugares antiguos al tiempo que exploraron quiénes era sus amigos y enemigos. Como parte de esta exploración querían mirarlo a la cara, y creo que Sahar Saalem, Christian Corbet y yo hemos dado en el clavo. Ahora podemos ver el rostro de Tutankamón y darle vida en ese aspecto”.

Fuente: newswesternnu.ca | revistaoeste.com | 24 de noviembre de 2022