La bodega fenicia de 2.300 años que languidece oculta en una sierra de Cádiz

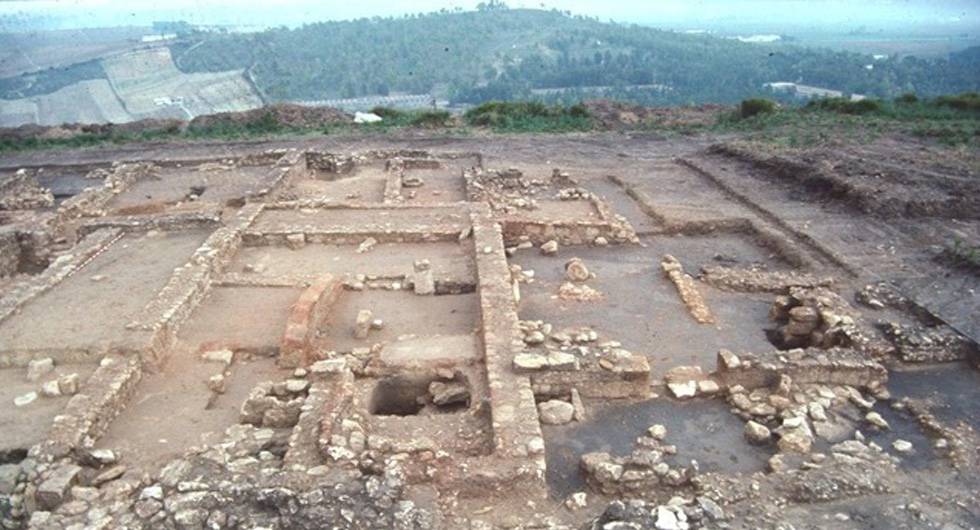

Yacimiento arqueológico fenicio con instalaciones para producir vino, del siglo III antes de Cristo en la Sierra de San Cristóbal, Cádiz. IMÁGENES CEDIDAS POR DIEGO RUIZ MATA

Es la sierra de los misterios. Bajo su apariencia seca y estéril, pocos montes pueden presumir de esconder tantos secretos como la Sierra de San Cristóbal, en Cádiz. Lo que no está ahuecado en inmensas y fantasmagóricas canteras subterráneas abandonadas, es un rico manantial que surtió de agua a la cercana localidad de El Puerto de Santa María. Y lo que hoy no parece más que una cima de matorrales esconde la bodega completa más antigua de Occidente, unas instalaciones para producir vino del siglo III a.C., que, por los restos encontrados, también albergaba rituales religiosos en los que se utilizaba el vino para establecer contacto con las divinidades.

Sin embargo, tan valioso pasado, enclavado justo en el importante Marco del vino de Jerez, languidece hoy oculto bajo tierra desde que fue descubierto en 1991. “Aunque hay otros indicios arqueológicos anteriores, restos de lagares o pepitas en la zona levantina, San Cristóbal es una bodega completa de 2.000 metros cuadrados. Es única”, explica Diego Ruiz Mata (izquierda), arqueólogo y catedrático en Prehistoria.

Sin embargo, tan valioso pasado, enclavado justo en el importante Marco del vino de Jerez, languidece hoy oculto bajo tierra desde que fue descubierto en 1991. “Aunque hay otros indicios arqueológicos anteriores, restos de lagares o pepitas en la zona levantina, San Cristóbal es una bodega completa de 2.000 metros cuadrados. Es única”, explica Diego Ruiz Mata (izquierda), arqueólogo y catedrático en Prehistoria.

Él fue quien lideró la excavación del espacio y el que pocos años después dio la alerta: “Aquello se convirtió en un motocross. Usaban los muros del yacimiento para pasar por encima, así que se tuvo que tapar”. Más de 20 años después, Ruiz Mata clama ahora por su recuperación como centro de interpretación arqueológico de la producción de vino.

De llevarse a cabo la idea —que el catedrático defiende públicamente en distintas conferencias y en un libro que está por publicar—, el complejo vitivinícola vendría a completar el importante pasado arqueológico que se puede visitar en la zona. En la falda de San Cristóbal se encuentra el enclave arqueológico de Doña Blanca, una ciudad fenicia que tiene su origen en el siglo VIII a.C. Aunque el consumo de vino surgió en Oriente en el Neolítico, fueron los fenicios quienes extendieron su uso por Europa.

El yacimiento descubierto data del siglo III a. C., justo en la etapa púnica de la ciudad. En ese periodo también está fechada la ampliación del puerto, que llegó a ser el mayor de la zona y fue descubierto por científicos de la Universidadde Cádiz en el verano de 2017. Ambos testimonios permiten contextualizar la importancia que debió tener la urbe en su momento. De hecho, "la bodega se enclavaba dentro de un gran polígono industrial de la época que tenía al menos siete hectáreas”, como subraya Ruiz Mata. En él, hoy en parte destruido por las canteras, se producían salazones, tinte púrpura y otras actividades primarias.

En sus excavaciones, el arqueólogo localizó dos lagares para el pisado de la uva, otro para el vertido del mosto, hornos para calentar y producir vino dulce y almacenes con ánforas para su conservación. Aunque la bodega tenía un valor que iba mucho más allá de lo comercial. Ruiz Mata localizó hasta tres templos cercanos que hablan de los diferentes usos que por aquel entonces se le daban al vino.

Caro y psicotrópico

“Además del uso social que hoy conocemos, [el vino] tenía su éxito porque era capaz de sumirte en un estado psicotrópico que te acerca a la divinidad”, detalla el arqueólogo. Uno de los templos contiene un foso para las ofrendas donde se hallaron multitud de vasos y ánforas que se arrojaban en banquetes rituales. En otro aparecieron betilos —piedras sagradas— y en otro más una pileta que se usaba para libaciones o aspersiones de líquidos a los dioses.

El vino era utilizado también como ofrenda a las divinidades por que, además de su carácter embriagador, tenía un gran valor, era un bien escaso. "Estaba considerada la bebida de los dioses”, añade Ruiz Mata. El amplio complejo arqueológico aportó más información, además de la extraída de los usos ritualísticos. La distribución espacial de las zonas de trabajo explica el mismo proceso de elaboración del caldo.

Una vez pisado y convertido en mosto, los moradores de Doña Blanca mezclaban el vino con frutas y lo calentaban en hornos a 200 grados. Eso daba como resultado una bebida dulce, afrutada y espesa, a medio camino entre la sangría y el sirope. Es lo que en la antigüedad los romanos denominaron posteriormente como defrutum o vino cocido.

Aunque el Marco de Jerez —famoso en el mundo por sus manzanillas, finos u olorosos, entre otras variedades— dista mucho de esos vinos melosos del pasado, Ruiz Mata tiene claro que son las bodegas del presente las que están llamadas a rescatar el yacimiento.

“Su recuperación sería posible si se excava y restaura con la ayuda de empresarios del Marco de Jerez”, reconoce el catedrático. De ahí que abogue por una colaboración público-privada para conseguir crear un centro de explicación de la historia y cultura del vino. “Sería un polo de atracción muy valioso. Que no se nos olvide que esto no es la historia de mi pueblo, esto es historia universal”, remacha con orgullo Diego Ruiz Mata.

Fuente: elpais.com | 9 de octubre de 2018