CONDICIONES DE TRABAJO EN LAS MINAS DE ORO EN LA ANTIGÜEDAD

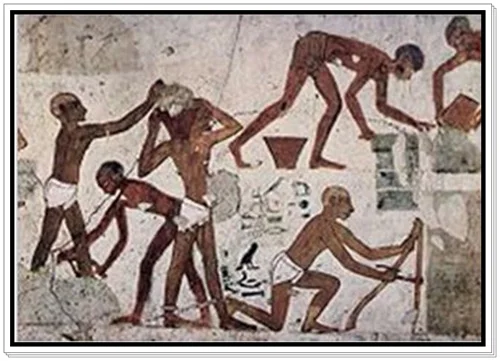

Minero romano (recreación).

"En los confines de Egipto y también en el territorio adyacente de Arabia y Etiopía se encuentra una región que posee las más grandes minas de oro, de donde mucho oro es extraído a la superficie con gran sufrimiento y coste. Aunque la tierra es negra por naturaleza, contiene filones y venas de roca blanca distinguida por su brillo, que sobrepasa el de todas las rocas que por naturaleza brillan. Aquel que dirige el trabajo de las minas extrae el oro por medio de una multitud de trabajadores que los reyes de Egipto reclutan y esclavizan como mineros del oro entre los que han cometido crímenes, los prisioneros de guerra, aunque también entre aquellos que fueron detenidos por acusaciones injustas y condenados a prisión. De una y otra forma los reyes, al mismo tiempo, castigan a aquellos que han sido condenados y obtienen grandes beneficios de sus trabajos.

Aquellos que han sido entregados, siempre en gran número, cada uno provisto de cadenas, se ocupan de su trabajo sin cesar, durante el día y toda la noche sin recibir ningún descanso, cuidadosamente custodiados para evitar cualquier intento de fuga. Guarniciones de soldados extranjeros que hablan lenguas diferentes a las suyas se encargan de ellos, para que así nadie pueda mantener conversación o algún tipo de comunicación amistosa que estropee de ninguna forma la vigilancia sobre ellos".

"Después de consumir la mayor parte de la dureza del filón aurífero con un gran fuego que lo hace friable, comienza el proceso de producción manual. Miles de desafortunadas criaturas aplastan con martill0s de piedra la roca que ha sido resquebrajada por el fuego, lo que permite continuar trabajándola con moderado esfuerzo. El trabajador que ensaya el mineral es el encargado de las operaciones de extracción y dicta instrucciones a los trabajadores.

De entre los hombres que fueron seleccionados para este infortunio, aquellos individuos de excepcional dureza física rompen la roca de cuarzo con martillos de hierro, aplicando en su trabajo no la habilidad, sino la fuerza, no para cortar túneles a través de la roca en una estrecha línea, sino en esta roca brillante. Estos hombres, entonces, consumiendo su tiempo en la oscuridad en medio de los laberintos y giros de las galerías, llevan lámparas fijadas sobre sus cabezas, y después adoptan posiciones de sus cuerpos según el carácter específico de la vena, arrojando al suelo de la galería los fragmentos de la roca que han extraído. Y se cuidan de realizar ese trabajo incesantemente bajo la dura supervisión a golpes de un jefe".

Fuente: Jeffrey Hays (http://factsanddetails.com/world.php?itemid=2050&catid=56)

"Los jóvenes que no han alcanzado la pubertad se arrastran a través de los túneles hacia las galerías abiertas en la roca y ron gran esfuerzo recogen el mineral para llevarlo de regreso al exterior de la mina al aire libre. Entonces, aquellos hombres de más de 30 años, dividen en porciones la roca extraída por estos jóvenes, colocándola en morteros de piedra golpeándola con mazos de hierro hasta que es reducida a un tamaño menor que las semillas.

Las mujeres y los ancianos reciben el polvo de roca de estos hombres, y lo colocan en una serie de molinos. Comenzando con sus manos juntas en grupos de dos o tres, lo muelen hasta que su porción ha sido reducida a la textura de una fina harina. Y como nadie de ellos tiene los medios para cuidar sus necesitados cuerpos o cubrirlos con vestidos, nadie puede ver más que miserables trabajadores y así no pueden sentir sus grandes sufrimientos. No hay ninguna compasión en su corta existencia: nada para el dolorido, nada para el maltratado, nada para el anciano, nada para la mujer en su débil condición. Todos son forzados por golpes a perseverar en sus trabajos hasta que, debido a su pobre cuidado, estos mueren en medio de sus sufrimientos. Como resultado de la excesiva naturaleza de sus torturas, los miserables trabajadores ven que su futuro será siempre más duro que el presente, y en este se ve más oportuna la muerte que la vida.

En la etapa final, obreros cualificados, recogiendo esta fina arena, dan por terminado el proceso. Para tratar este material lo colocan en una artesa de madera que está ligeramente inclinada y vierten agua sobre ella. Este flujo de agua disuelve la materia terrosa que circula hada abajo sobre la tabla mientras que el material que contiene el oro permanece sobre la madera debido a su peso. Después de realizar esto varias veces, entonces lo recogen cuidadosamente con sus manos, frotándolo ligeramente con unas esponjas para eliminar el polvo y el material terroso hasta dejar solamente el oro puro.

Finalmente, otros obreros cualificados recogen este producto y lo colocan en crisoles de arcilla de medidas y pesos determinados. Lo mezclan con una pieza de plomo para proporcionar la masa, granos gruesos de sal, un trozo de estaño y salvado de cebada. Los cierran con una tapa cubriéndolos cuidadosamente con barro, cociéndolos en un horno durante cinco días y noches sin interrupción. Una vez enfriado no se encuentra nada de los otros materiales en los crisoles y recuperan el oro puro con muy pequeñas cantidades de escorias" (DIODORO SICVLO; Historia, 3, 12-13; traducción libre sobre la versión inglesa de Alex Del Mar, 1902, pp. 39-43; tomado de MATÍAS RODRÍGUEZ, R.: “La Minería Aurífera Romana del Noroeste de Hispania: Ingeniería minera y gestión de las explotaciones auríferas romanas en la Sierra del Teleno (León-España)”. Nuevos Elementos de Ingeniería Romana. III Congreso de las Obras Públicas Romanas. Astorga, 2006. Junta de Castilla y León - Colegio de Ingenieros T. de O. P.: págs. 229-230).

DIODORO SICVLO o DIODORO DE SICILIA escribe a mediados del siglo I a. C. el pasaje anteriormente transcrito, que describe el trabajo en las minas de oro de Egipto, las más importantes del mundo occidental hasta la conquista del noroeste hispano. El relato data de unos pocos años antes de que el reino del Nilo fuera conquistado por las legiones de CAIVS IVLIVS CAESAR AUGVSTVS e incorporado al Imperio Romano (30 a. C.).

Esclavos domésticos en mosaico romano. Los dos esclavos que llevan jarras de vino usan ropa típica de esclavos y un amuleto en contra del mal de ojo en un collar, y el joven esclavo de la izquierda lleva el agua y toallas, y el de la derecha una rama y una cesta de flores; descrito por Mikhail Rostovtzev (La historia social y económica del Imperio Romano (Tannen, 1963), p. 288).

Fuente: Mosaïque des échansons", du IIe siècle ap. J.-C., provenant de Dougga; Musée National du Bardo (Tunisie); http://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud_en_la_Antigua_Roma

Los que pasan su vida dedicados a los trabajos de minas hacen a sus dueños tremendamente ricos porque la cantidad de aportaciones gananciosas rebasa el límite de lo creíble; pero ellos, bajo tierra, en las galerías día y noche, van dejando la piel, y muchos mueren por la excesiva dureza de tal labor. Pues no tienen cese ni respiro en sus trabajos, sino que los capataces, a fuerza de golpes, los obligan a aguantar el rigor de sus males, y así echan a barato su vida en condiciones tan miserables; pero los hay que por vigor corporal y fortaleza de ánimo soportan sus padecimientos largo tiempo (DIODORO SICVLO; Historia, 5, 36-38. El texto trata, en concreto, sobre las minas de Hispania).

«POLIBIO, al mencionar las minas de plata de Néa Karchedón -Cartago Nova-, dice que son muy grandes, que distan de la ciudad unos veinte estadios, que ocupan un área de cuatrocientos estadios, que en ellas trabajan cuarenta mil obreros y que en su tiempo reportaban al pueblo romano veinticinco mil drachmas diarias » (STRABO; Geografía, 3, 147).

"El monte Sandaracurgio está hueco a causa de la explotación minera, pues los trabajadores lo han horadado con grandes galerías subterráneas. Los publicani se encargaron de su explotación utilizando como mineros a personas que habían sido vendidas como esclavos por sus crímenes, pues dicen que al esfuerzo del trabajo se añade que el aire de las minas es mortal e irrespirable a causa del insoportable hedor del mineral -sulfuro rojo de arsénico-, por lo que las personas están destinadas a morir pronto. Y además, ocurre muchas veces que la mina debe ser abandonada por falta de rentabilidad, pues aunque son más de doscientos los trabajadores, continuamente se agota el número a causa de las enfermedades y las muertes" (STRABO; Geografía, libro XII, 3, 40).

POLIBIO escribe sus Historias a mediados del siglo II a. C.

STRABO o ESTRABÓN DE AMASIA escribe a finales del siglo I a. C, época en que comienza la explotación minera romana de ASTVRIA.

Fuente: Ashmolean Museum, en Jeffrey Hays; http://factsanddetails.com/world.php?itemid=2050&catid=56

"El tercer procedimiento superaría los trabajos de los Gigantes22. Por medio de galerías, que lleva mucho tiempo hacerlas, se perforan los montes a la luz de las lucernas; estas son la medida de los turnos de trabajo, y durante muchos meses no se atisba la finalización de esta fase23. A este tipo de explotación lo llaman arrugias. Y de repente se forman grietas que provocan derrumbes aplastando a los obreros, de modo que parece ya menos temerario buscar perlas y múrices24 en el fondo del mar. ¡Hasta tal punto más peligrosa hemos convertido la tierra!. Por esta razón se dejan numerosos arcos para sostener la montaña" (PLINIO; Historia Natural, 70; tomado de PÉREZ GONZÁLEZ, M. y MATÍAS RODRÍGUEZ, R.: Plinio y la minería aurífera romana: nueva traducción e interpretación de PLIN.Nat.33.66-78, Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos, nº 28, 2008: pág. 52).

"Quienes hacen los cortes están colgados con cuerdas, de modo que a quien observa de lejos ni siquiera le parecen animales salvajes, sino pájaros. Suspendidos en el aire, nivelan y trazan las líneas del recorrido en su mayor parte, y se canalizan las aguas por donde no hay lugar para las pisadas del hombre" (PLINIO; Historia Natural, 75; tomado de PÉREZ GONZÁLEZ, M. y MATÍAS RODRÍGUEZ, R.: Plinio y la minería aurífera romana: nueva traducción e interpretación de PLIN.Nat.33.66-78, Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos, nº 28, 2008: pág. 54 ).

CAIVS PLINIVS CAECILIVS SECVNDVS o PLINIO EL VIEJO escribe a mediados del siglo I d. C. su Historia Natural. De dicha obra se han extraído los dos textos anteriormente citados, referidos a las minas de oro ástures de Las Médulas.

Estacio, en uno de sus recurrentes recursos retóricos, nos presenta la ruina montium como la causa determinante de la muerte precoz de muchos mineros hispanos:

haud aliter collis scrutator Hiberi

cum subiit longeque diem vitamque reliquit

si tremuit suspensus agger subitumque fragorem

rupta dedit tellus latet intus monte soluto

obrutus ac penitus fractum obritumque cadaver (STATIVS; La Tebaida 6, 880).

PVBLIVS PAPINIVS STATIVS escribe a finales del siglo I d. C.

Fuente: Christian History Project

"Se dice que la tierra aquella aurífera tiene grietas y cavernas en las tenebrosas profundidades; que el malvado que ha sido condenado a aquellos trabajos, entra allí con una vasija de aceite para poder alimentar su lámpara, porque aún de día todo es tinieblas y oscuridad. Luego cuando la hora oportuna llama a aquel infeliz a la comida, confiesa ignorar el tiempo; y el guardián del condenado, dando golpes con vehemencia en la caverna, desde arriba, por el estrépito y la voz indica que ya es el fin de la jornada" (IOHANNES CHRYSOSTOMUS; In Cor. 23, 5. 5=PG 61, 196 -tomado de Rodríguez Ennes, 1994-).

IOHANNES CHRYSOSTOMUS o JUAN DE ANTIOQUÍA escribe a finales del siglo IV y principios del siglo V d. C.

Los textos que hemos incluido en este “post”, bien conocidos por la mayoría de los historiadores del mundo romano, describen muy nítidamente cuales eran las verdaderas condiciones de trabajo en las minas de oro en la Antigüedad, según el testimonio de varios autores contemporáneos de la época en que se realizaron las labores mineras relatadas, o que vivieron pocos siglos después de que estas se realizaran.

Otros textos epigráficos demuestran que también hubo mano de obra libre en las explotaciones, aunque seguramente empleada en condiciones bastante más amables que las soportadas por los trabajadores forzados que, en gran medida, llevaron el peso de los trabajos más duros y peligrosos.

A la vista de los espeluznantes cuadros pintados por las fuentes greco-latinas, cabe hacerse las siguientes reflexiones, relacionadas con el tema tratado en nuestro anterior "post":

¿Qué persona, en su sano juicio, estaría dispuesta a soportar una vida tan horrible y falta de esperanzas, sin ser obligado a punta de lanza y espada, y estar constantemente vigilado para evitar su fuga?

¿Quién puede creer que las tribus ástvres conformaban un pueblo tan anodino, cobarde y servil como para pasar tan grandes penalidades a cambio de la única satisfacción de rendir tributo a una Roma que no revirtió, a la vista de los vestigios arqueológicos existentes en el noroeste ibérico, apenas ningún beneficio tangible, cultural o comercial, sobre la población autóctona de la zona…?

José Luis Vicente González.

Milles de la Polvorosa (Zamora), 11 de marzo de 2013.

http://www.jlvg.es