El enigmático cráneo de Ceprano

Réplica del cráneo de Ceprano (Italia). Foto del autor.

Cuando pensamos que la evolución humana de Europa siguió un guión relativamente sencillo durante el Pleistoceno, es bueno acordarse del cráneo de Ceprano. Ese fósil nos pone los pies en el suelo y nos recuerda que aún nos queda mucho por aprender. El continente europeo fue colonizado hace aproximadamente un millón y medio de años. Eso es mucho tiempo. Ni tan siquiera sabemos la identidad de los primeros pobladores.

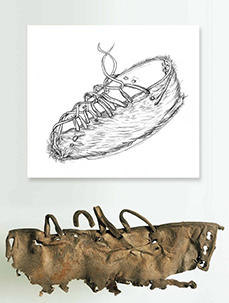

El neurocráneo encontrado en la provincia de Fronisone cerca de la localidad de Ceprano, apenas a 100 kilómetros de Roma, podría habernos dado alguna pista sobre la identidad de los primeros colonos. Su hallazgo, realizado por Italo Bidittu en 1994, fue un golpe de suerte. Pero no todo fue dichoso. Los trozos del neurocráneo se encontraron fuera de contexto durante la construcción de una carretera local y la antigüedad de este fósil sigue siendo controvertida.

La primera publicación (Journal of Human Evolution) es de 1994. Si el cráneo hubiera sido hallado en un contexto claro y acompañado de buenas dataciones lo habríamos conocido en la portada de la revista Nature. Pero no fue así. Aquella primera publicación especulaba con una antigüedad en torno a los 900.000 años, asumiendo que el cráneo procedía de su remoción de un yacimiento arqueológico cercano. El aspecto tan primitivo del cráneo invitaba a pensar que los autores de aquel primer trabajo no se equivocaban y que nos encontrábamos ante un representante de los primeros colonos de Europa. Su asignación taxonómica ha cambiado a medida que se realizaban nuevos estudios y nuevas dataciones en la zona. En primer lugar se atribuyó a la especie Homo erectus. Su extrema robustez, el grosor del diploe (las tres capas que forman el hueso del neurocráneo), ciertos caracteres del hueso occipital y la forma de la arcada superciliar casaban bien con la descripción de esta especie. A pesar de su tamaño, el cerebro de aquel cráneo habría tenido menos de 1.200 centímetros. El grosor del diploe exageraba las dimensiones del fósil, al tiempo que reducía su capacidad interna.

Algunos años más tarde, el paleoantropólogo italiano Giorgio Manzi sugirió que aquel fósil podría haber pertenecido a la especie Homo antecessor, descrita en 1997. La antigüedad de esta especie está muy bien calibrada entre 800.000 y 900.000 años, que coincidía muy bien con la posible fecha del cráneo de Ceprano. Francesco Mallegni no se conformó con esta atribución y propuso el nombre de Homo cepranensis, que no ha tenido ninguna repercusión. Por último, y a raíz de una datación mucho más reciente (430.000-380.000 años), las conclusiones de un nuevo estudio atribuyen este cráneo a la especie Homo heidelbergensis.

Cuando los expertos encuentren un método apropiado y fiable para datar los huesos fósiles sabremos la antigüedad del cráneo de Ceprano. Mientras llega ese momento, no podemos sino sorprendernos del aspecto tan arcaico de este cráneo. Esa es una realidad incuestionable, que tendrá su explicación. Cuando pensamos en Europa con la mente de un ciudadano del siglo XXI vemos un territorio que se nos antoja pequeño en relación al resto del continente eurasiático. Pero, durante el Pleistoceno, Europa era una inmensidad, en la que se sucedieron cambios climáticos extremos durante miles de años. Imposible saber que ocurrió con los grupos humanos que posiblemente fueron poblando en sucesivas etapas un territorio lleno de accidentes geográficos y de clima cambiante. Podemos imaginar un escenario en el que muchos grupos se extinguían y eran reemplazados por otros. Un escenario en que las penínsulas europeas jugaron un papel determinante como refugio de poblaciones aisladas durante milenios, pero suficientemente grandes como para evitar su extinción por agotamiento biológico. Un escenario en el que la mezcla genética entre grupos diferentes pudo ser también fuente de variabilidad. Sin esos ingredientes, difícilmente entenderemos la evolución humana de Europa que, en ningún caso, puede comprenderse como una secuencia lineal de especies y poblaciones, sino como una olla a presión en la entraban y salían los ingredientes que conformaron su población durante todo el Pleistoceno.

Fuente: quo.es | 11 de abril de 2017