Las abuelas “erectus”

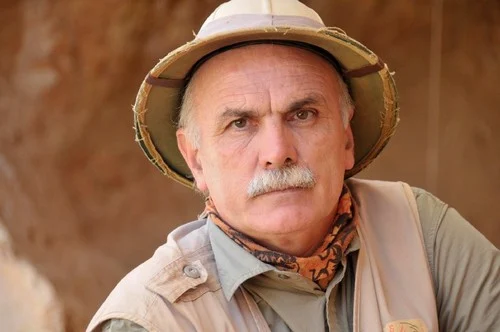

Las abuelas de los bosquimanos pueden hacerse cargo de sus nietos. Fuente: www.pbs.org.

James F. O´Connell es en la actualidad profesor emérito de la Universidad de Utah (USA). Su interés primordial ha sido siempre comprender los aspectos biológicos de la evolución de los homininos y las razones del éxito de nuestra especie. Como muchos otros colegas, O´Connell han tratado de dar una explicación al hecho de que los humanos tengamos un desarrollo prolongado y una longevidad notablemente más larga que la de los simios antropoideos. En el centro de todos los debates, como el de O´Connell, está la evidente certeza de que la selección natural ha favorecido el éxito evolutivo de Homo sapiens.

En el post anterior hablé de los cambios en la dieta de las primeras poblaciones del género Homo y de las ventajas que suponía conseguir la carne y grasa de animales para apoyar un destete más temprano que el de chimpancés, gorilas y orangutanes. Para O´Connell y sus colaboradores el papel de los machos cazadores fue secundario en el éxito de las poblaciones del género Homo. En cambio, el papel de las hembras en la alimentación de las crías pudo ser mucho más importante, gracias a la recolección de todo tipo de alimentos tanto de origen animal (huevos, pequeños vertebrados, etc.) como vegetales (frutos, raíces, tubérculos comestibles, etc.). Además, la selección natural habría favorecido a las hembras con mayores expectativas de vida o, lo que es lo mismo, habría favorecido la existencia de una vida post-menopaúsica.

Las hembras de más de treinta años podrían haber llegado a ser abuelas, considerando que hace dos millones de años la madurez sexual se alcanzaba a la misma edad que en los simios antropoideos. Puesto que el tiempo de desarrollo se fue prolongando en el género Homo, hace medio millón de años las hembras podrían ser madres hacia los 15-16 años, de manera que la posibilidad de llegar a ser abuelas era elevada. Las abuelas “erectus” (como las llama O´Connell) se habrían encargado no solo de ser buenas recolectoras, sino de ser buenas cuidadoras de las crías de sus hijas o las de otros parientes. De ese modo, las hembras jóvenes habrían tenido tiempo de ocuparse mejor de sus crías lactantes, mejorando de este modo el éxito reproductor del grupo y, por ende, el de la especie. Esta reflexión de O´Connell es lo que se ha denominado “la hipótesis de la abuela”. La selección natural habría favorecido la vida postmenopáusica de las hembras y una mayor longevidad de los homininos.

O´Connell presta sus servicios en un Departamento Universitario donde, entre otras líneas de trabajo, se investiga la biología y el comportamiento de las sociedades cazadoras y recolectoras que aún persisten en el planeta. O´Connell y sus colegas de la Universidad de Utah trasladan el modelo de vida de estos grupos al pasado y extraen conclusiones. Este método, que denominamos “actualismo”, tiene que ser utilizado con mucha precaución. Lo que se observa en los cazadores y recolectores actuales puede no ser válido para las especies que vivieron hace dos millones de años. Ni tan siquiera podemos aplicar con absoluta confianza un modelo actualista a poblaciones relativamente recientes, como los neandertales.

Enseguida encontramos un fallo muy evidente en la “hipótesis de la abuela”. O´Connell se olvida de que una hembra de la especie Homo erectus todavía podría ser madre a los 30-35 años. Aunque esas hembras llegaran a ser abuelas, se habrían tenido que ocupar de sus propias crías. En mi opinión, el cuidado a los más pequeños habría sido cosa de todo el grupo y no solo de las posibles abuelas. Así que la propuesta de O´Connell tendría forzosamente que contemplar la posibilidad de que un número relativamente elevado de hembras de aquellas especies del Pleistoceno alcanzaran y superaran con bastante holgura los 40 años, cuando decaía la capacidad de sus posibilidades reproductoras.

¿Cuánto vivían nuestros ancestros?, ¿Cuál era su longevidad máxima? Son preguntas necesarias antes de proponer hipótesis como la de O´Connell y sus colegas. Si utilizamos a los chimpancés como referencia, podríamos asegurar que la longevidad de Homo habilis, Homo ergaster y Homo erectus (por citar algunas especies del Pleistoceno Inferior y Medio) pudo llegar a ser de hasta 40, quizá 50 años en las más especies más recientes. Pero, ¿cuántos individuos alcanzaban esas edades? Cuando se examina el registro fósil solemos encontrarnos con restos de individuos jóvenes, de tal vez no más de 30 años ¿Se trata de un sesgo del registro fósil?, ¿o quizá los humanos de aquellos períodos solían fallecer antes de cumplir esa edad? En realidad se trata de una cuestión probabilística. Sin duda, algunos individuos (machos y hembras) alcanzaban edades más avanzadas. Pero su número era tan reducido que la probabilidad de encontrar sus restos fosilizados en un yacimiento es muy baja.

Si el registro fósil no nos engaña, la probabilidad de llegar a ser abuela o abuelo en el Pleistoceno Inferior era mínima y, en todo caso, los posibles abuelos no disfrutaban durante mucho tiempo de sus nietos. Tampoco parece que esa probabilidad fuera mucho mayor en ninguna de las genealogías conocidas del Pleistoceno Medio. Así que la hipótesis de O´Connell tendría que aplicarse a épocas mucho más recientes del Holoceno, cuando los humanos pudimos pasar con holgura (aunque muchas veces con achaques propios de la edad) la barrera de los 50 años.

En el próximo post abordaré las consecuencias de una estructura demográfica como la que se presume para las especies del Pleistoceno.

Fuente: quo.es | 18 de octubre de 2016