Hallan restos de otro niño en Las Cuevas (Argentina) del que se supone tiene 5.000 años de antigüedad

Un hallazgo inesperado sorprendió este lunes al equipo de investigadores del Laboratorio de Paleoecología Humana (LPEH) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo: nuevos restos de un niño aparecieron en el mismo sitio arqueológico en el que fue descubierto en 2015 el “Niño de las Cuevas”.“Es verdaderamente impactante que en el mismo sitio hayan aparecido dos entierros” a aproximadamente un metro y medio de distancia uno del otro, cuenta la codirectora del equipo arqueológico, Alejandra Gasco.

Los científicos trabajan en el sitio desde el 10 de diciembre, cuando llegaron al lugar a reabrir la excavación de los años anteriores. Primero despejaron el área de vegetación y montaron la cuadrícula para empezar a excavar. A unos días de cerrarla y dar por terminada la campaña, se vieron asombrados por el descubrimiento, que estaba totalmente fuera de sus predicciones.

¿Cómo se produjo el hallazgo? “Estábamos buscando el nivel estéril de la excavación, porque ya nos encontrábamos a la misma profundidad del entierro de 2015, en el que hallamos al otro niño, cuando apareció un rasgo particular: un círculo bien definido que tenía sedimento carbonoso, muy diferente del resto de la planta, que tiene un sedimento arcilloso rojizo. Se pensó en un principio que era parte de una estructura de combustión (un fogón) y se empezó a trabajar de otra manera que en el resto de la cuadrícula de la excavación”, detalló Gasco.

Y continuó: “Se alcanzaron a extraer un par de centímetros con un pincel y aparecieron allí fragmentos de la mandíbula: eso nos dio la pauta de que estábamos ante restos de un infante. Le dimos entonces aviso a la bioantropóloga Paula Novellino (Museo Cornelio Moyano-Conicet), quien nos dio el ‘OK’ para seguir despejando el entierro”.

“A diferencia del entierro anterior, que se halló en el mismo sitio, en este sí logramos determinar bien la estructura funeraria, que tiene forma circular de unos 30 centímetros de diámetro, es decir muy pequeña, y que está sobre el sedimento arcilloso rojo, que se considera estéril en términos arqueológicos”, describió la investigadora.

Respecto de la antigüedad del nuevo infante, los investigadores estiman que podría ser contemporáneo del anterior niño, dada la profundidad a la que fue hallado. Además, en función del tamaño del nuevo esqueleto, se supone que sería menor que el primer “Niño de Las Cuevas”.

En estos días, uno de los miembros del equipo del LPEH, Luis Acuña, se concentra en despejar el entierro, mientras que el resto, Sol Zárate, Ines Zonana, Darío Trillas y Agustín Castillo, continúa la excavación para determinar el paquete sedimentario estéril definitivo.

A continuación, el Laboratorio de Paleoecología Humana, dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), trasladará los materiales hallados para su inventariado, catalogación y análisis. En función de éstos se determinará la antigüedad, procedencia y alimentación del nuevo infante a través de análisis de radiocarbono y de isótopos estables de carbono y estroncio, tarea que estará a cargo de Ramiro Barberena. Se realizarán también estudios específicos para determinar edad, género y posible causa de muerte, los cuales serán realizados por Paula Novellino y Gabriela Da Peña, del Museo Moyano-Conicet.

El valor patrimonial de los hallazgos arqueológicos

En febrero de 2015, un grupo de arqueólogos del Laboratorio de Paleoecología Humana del Conicet- FCEN-UNCuyo descubrió un esqueleto de un niño, de entre 3 y 5 años de edad, en un valle de la Cordillera de los Andes, a 3.200 msnm, muy cerca del Cerro Aconcagua. El sitio de donde proviene el entierro se ubica en la Villa de Las Cuevas, en el noroeste de la provincia de Mendoza (Argentina), casi en el límite argentino-chileno.Este proyecto de investigación arqueológica y paleoambiental, avalado por el Conicet, la UNCuyo y la Agencia Nacional de Promoción y Tecnológica de Argentina, se ha abocado a estudiar la transición que se dio en el proceso de poblamiento humano de la región desde economías cazadoras-recolectoras a agropastoriles y la forma en afectó a estas últimas el contacto con sociedades estatales.

El antropólogo Víctor Durán, director del proyecto de investigación y del LPEH, rememoró que el "hallazgo de 2015 tuvo gran impacto a nivel mediático, y también en el ámbito de la investigación. Teniendo en cuenta la fecha que nos dio el estudio del entierro podemos asociar a este niño a un grupo de cazadores/recolectores. Los habitantes de la zona vivían de estas actividades. En aquel momento, el del hallazgo, nosotros teníamos una hipótesis: que esta gente, como todo cazador/recolector debe desplazarse en el territorio, porque van detrás de las presas, que en este caso es muy probable hayan sido guanacos, que habitan tanto en montaña alta como en montaña media, así como en los valles”.

Hasta el inicio de estos estudios solo se contaba con información arqueológica referida al período de dominación incaica (especialmente sobre un sacrificio de un niño que se depositó en un santuario de altura ubicado en el Aconcagua). Encontrar un esqueleto no era algo esperado por el grupo, ya que se habían descubierto muy pocos restos óseos humanos en ambientes de altura.

También causó sorpresa el resultado del fechado radiocarbónico que se hizo sobre un fragmento de uno de sus huesos mediante AMS. La fecha obtenida da a este individuo una antigüedad de 5.750 años. Es el más antiguo de la provincia de Mendoza y corresponde a un período en el cual las condiciones climáticas eran más favorables a las actuales (un poco más cálidas y húmedas) en la cordillera de acuerdo con estudios polínicos.

La información arqueológica regional permite proponer que la sociedad de la que provino este individuo tenía una economía cazadora-recolectora y una organización social de tipo banda. Seguramente se trataba de grupos pequeños (de entre 30 y 50 personas) que se movilizaban a lo largo del año, desde tierras bajas a tierras altas y viceversa, para obtener la carne de animales que cazaban (especialmente guanacos -Lama guanicoe-) y vegetales que recolectaban.

“Al haberse encontrado este entierro infantil puede asegurarse que era el grupo familiar completo el que se desplazaba (hombres, mujeres y niños) y que es probable que el valle de cordillera donde se lo dejó haya sido parte de un territorio mayor, un espacio de ocupación estacional al que se volvía en forma recurrente”, señaló Durán.

Comunicación pública de la ciencia

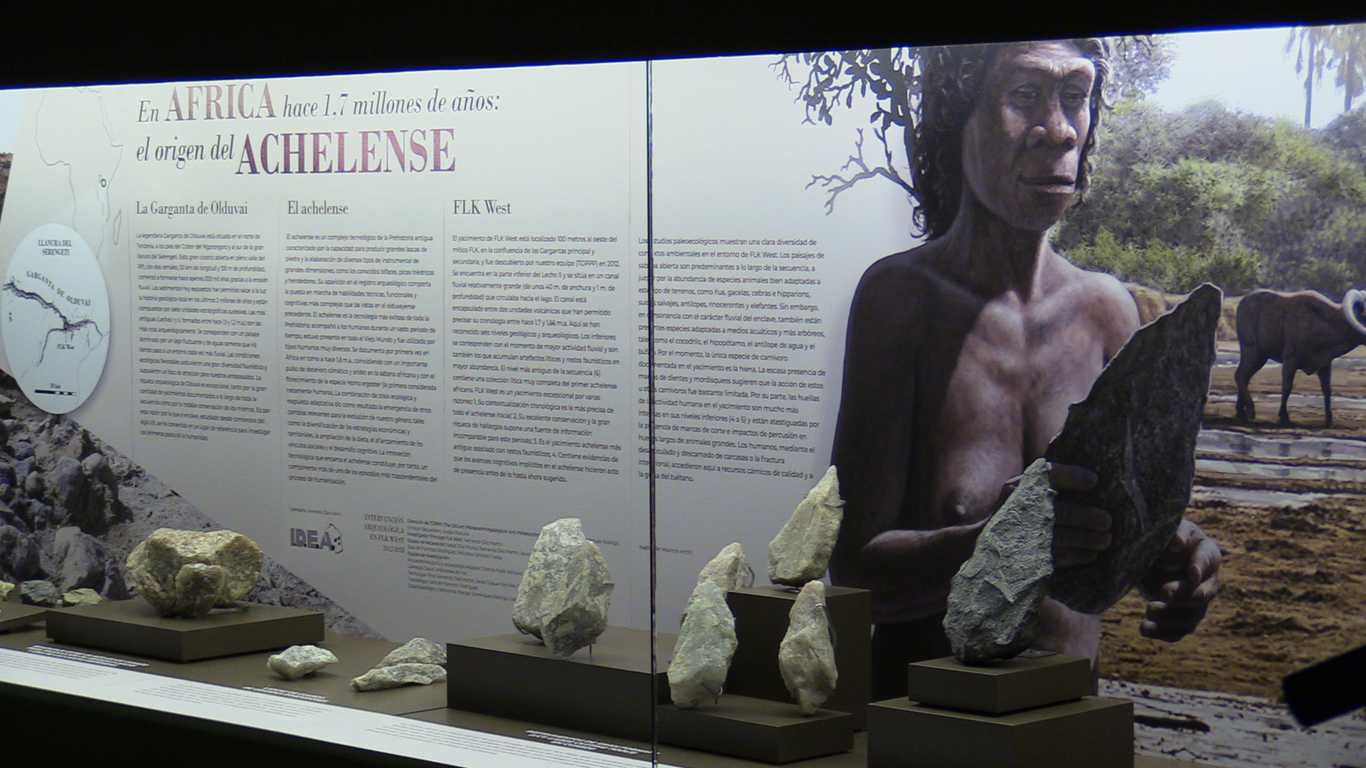

La investigación arqueológica se realizó en el marco de la 22ª Convocatoria de Proyectos de Extensión Universitaria y Vinculación Comunitaria: Universidad, Estado y Nación del Ministerio de Educación de la Nación y la Secretaría de Políticas Universitarias, para la cual el equipo del LPEH-FCEN presentó un proyecto que apuntaba a la puesta en valor de los recursos patrimoniales en la Villa de Las Cuevas. De ese modo, se montó, el 10 de diciembre, una exposición arqueológica temporal llamada “Patrimonio en Ambiente de Altura: cuevas, rutas y villas”.En la muestra, que se articuló con un ciclo de charlas-taller, trabajó un equipo pluridisciplinario integrado por miembros de la Subsecretaría de Comunicación de la FCEN, la museóloga y antropóloga Laura Piazze, la historiadora Oriana Pelagatti, el especialista en turismo Diego Navarro y los arqueólogos Alejandra Gasco y Víctor Durán, quienes trabajaron en conjunto con estudiantes de Historia y Arqueología de la UNCuyo. El equipo recibió también apoyo del geólogo Diego Winocur, de la Universidad de Buenos Aires. En esta exposición se utilizó cartelería preexistente elaborada por Diana Aloia y Benjamín Bender.

Fuente: losandes.com.ar | 18 de diciembre de 2018