Descubren por primera vez grabados paleolíticos en la cueva de La Viesca (Ribadesella, Asturias)

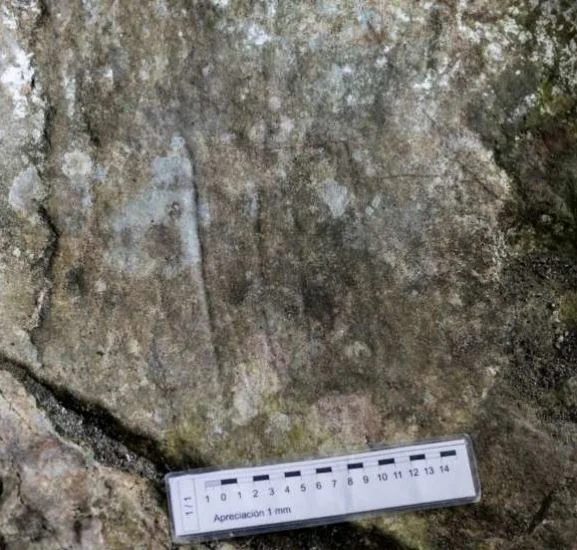

Zona y grabados de la cueva de La Viesca.La cueva riosellana de La Viesca (del Tenis), enclavada en el Macizo de Ardines (Ribadesella, Asturias), ha permanecido en el olvido durante décadas, considerada como un yacimiento «arrasado» por los desmanes constructivos del siglo XX.

«No sé por qué se hizo ahí el depósito porque no hay manantiales, pero la obra afectó mucho a parte de los yacimientos de la cueva, aunque no a todos», explica Martínez-Villa. Esa es precisamente la novedad de sus exploraciones, que les han llevado a descubrir por primera vez grabados profundos exteriores en una pared erosionada por el agua de la zona, que conecta la entrada con la sala principal. El hallazgo, abunda, es tan novedoso como fortuito. «Los grabados no se habían visto antes porque la cueva se creía arrasada, el año pasado fuimos a verla y dimos con ellos», explica el prehistoriador y arqueólogo, que investiga desde 2017 más cuevas del Macizo de Ardines junto a Marelia Gil.

Zona donde se hallan los grabados de la cueva de La Viesca.

El conjunto de arte parietal ahora desvelado fruto de esos trabajos consiste en «seis líneas verticales profundas, con trazos en V que van formando óvalos». «Lanzamos la hipótesis de que, por paralelismo con otros casos del valle del río Nalón, el Cares o La Cuevona, pueden ser formas vulvares, algo bastante típico de los primeros momentos del arte paleolítico», indica. Sobre la datación del grabado, Martínez-Villa se apoya en los trabajos del profesor Fortea, que situó esos fenómenos artísticos «en torno a los 25.000 o 30.000 años». «Es un puro paralelismo con otros yacimientos donde hay referencias cronológicas», dice.

Vista del frente del Macizo de Ardines de Ribadesella. En el centro se sitúan las cuevas de La Cuevona y La Viesca.

No ha ocurrido lo mismo en su caso, pues el trabajo que recoge las exploraciones arqueológicas desarrolladas en el Macizo de Ardines acaba de ser publicado en la revista especializada 'Cuadernos de Arte Prehistórico'.

La intención de los dos expertos pasa ahora por continuar con la labor científica este año, alternando la cueva de La Lloseta con Les Pedroses. «La investigación nunca para y cuanto más miras, más terminas encontrando», destaca Martínez-Villa, que indica que actualmente se enfrentan a la fase de documentación relativa a La Lloseta para proceder a continuación a una revisión más profunda sobre el terreno. Todo ello en coordinación con el resto de equipos que trabajan en el Macizo de Ardines.

En el caso concreto de Martínez-Villa y Gil, el proyecto se enmarca en la tesis doctoral desarrollada al amparo del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UNED. Cuentan además con la colaboración de la Universidad de Oviedo y un pequeño apoyo económico de la Fundación Caja Rural, detallan.

Fuente: elcomercio.es | 23 de marzo de 2019